#MAKMAArte

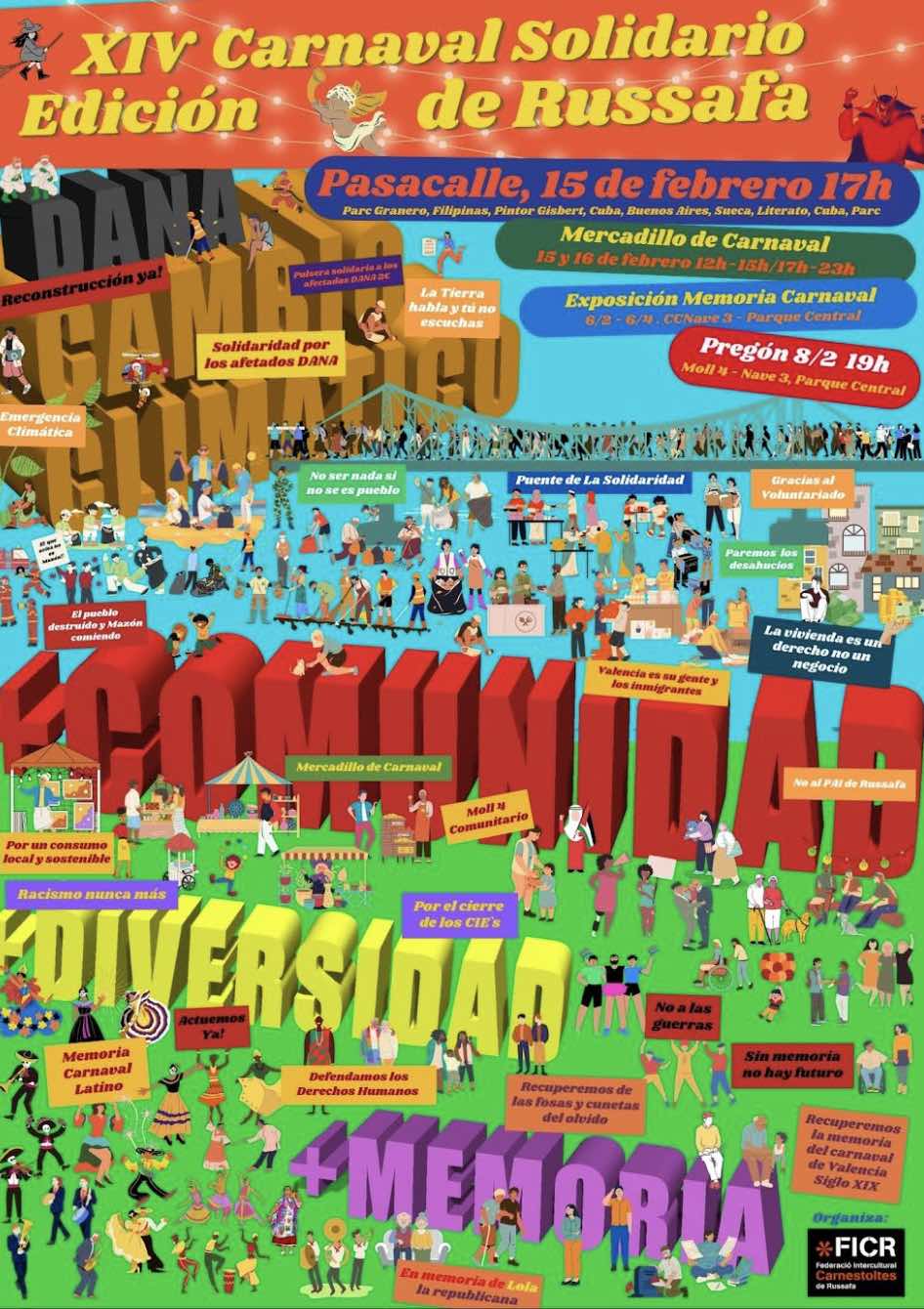

Pregón para la XIV edición del Carnaval Solidario de Russafa

En homenaje a las víctimas por la dana del 29 de octubre de 2024

8 de febrero de 2025

En todas las fiestas, muy especialmente en aquellas que tienen un carácter familiar o comunitario, siempre echamos en falta a alguien. Solemos referirnos a esas personas con la expresión “nuestros seres queridos ausentes”. Hoy, aquí, con vosotros echamos a faltar, con un dolor muy amargo, a las personas que han perdido la vida como consecuencia de la catástrofe social producida por la DANA, el pasado 29 de octubre de 2024, y también a quienes han fallecido por accidentes en los trabajos de recuperación. Os pido un minuto de silencio por ellos (silencio).

Vamos a celebrar el Carnaval de 2025. La vuestra es ya la edición XIV del Carnaval Solidario de Russafa. ¡Qué maravilloso logro! ¡Qué consolidación! Me han pedido los organizadores que, en este breve acto del pregón, trate sobre las raíces y el significado de estas fiestas. Hablo en plural de fiestas y no en singular de fiesta porque el Carnaval fue siempre un período de celebraciones. Éste es, como veremos, uno de sus rasgos más característicos.

Pero hay otros y de todos ellos el más importante es la máscara. Y con ella la burla, la sátira, la irreverencia, la transgresión y la algazara y el baile. ¿Hay culturas humanas que no hayan utilizado como un elemento ritual la máscara? No creo que sea fácil hallarlas ni en la diversidad del espacio ni en el tiempo, pues algunas de las pinturas rupestres muestran la utilización de este elemento de transformación de la persona.

El tiempo del Carnaval

Hablaré, en primer lugar, de que el Carnaval es un tiempo, un período y una manera de estar en el mundo. Para mostrarlo, me vais a permitir que rescate algún documento del pasado (no muy lejano) donde mediante los prismáticos de las autoridades rigoristas captamos lo que sucedía y se hacía.

En el año 1775, se publicó una ‘Carta a los curas y auto del real acuerdo de Valencia, prohibiendo las funciones de bacas, novillos y demás diversiones, con motivo de fiestas, santos, imágenes, etc’. En este documento, se decía que “con el sagrado motivo del Nacimiento del Señor, Fiesta de san Antonio y otros santos, no solo se bayla por ocho, trece y aun catorce dias consecutivamente, sino que se hacen máscaras, vistiéndose los hombres con trajes de mujeres o de botargas, usando ambos de mascarilla, mudando la voz, metiéndose de tropel en los bayles para mover la griteria y alboroto de las gentes, y divagando todo el día con Dulzayna y Tamboril con grande algazara por las calles y plazas, entrándose en todas las casas y obligando a todas las mujeres a que baylen aunque sea poco y a dar una gratificación al Dulzainero”.

El texto es muy ilustrativo y no requiere otro comentario más que señalar que la extensión de este tipo de festejos, que podían ir desde el día de Navidad o incluso antes, pasando por la fiesta de los Inocentes y la de san Antonio, san Blas o santa Águeda, hasta la víspera del miércoles de ceniza cuando comenzaba el tiempo de Cuaresma. Pero hay ocasiones en que también se prolongaban interrumpiendo el rigor cuaresmal (ninots de la mitja quaresma) o con el Entierro de la Sardina.

En el trabajo de campo que hice hace ahora ya cuarenta años, pude conocer las fiestas de los Locos y los Ayuntamientos de Inocentes (Ariño, 1988, ‘Festes, rituals i creences’). En estas celebraciones, a primera hora del día 28 de diciembre y antes de celebrar la misa, se constituía un ayuntamiento de locos (gentes divertidas y con chispa) mediante la entrega de la vara que simboliza la cesión del poder durante 24 horas al alcalde de los locos. Esta comitiva, recorría la población y ya entrada la noche culminaba en un baile general de máscaras.

Los miembros de esta comparsa de inocentes, disfrazados con ropas y objetos estrafalariaos, iban por las calles pregonando un bando como el siguiente: “De orden del Señor alcade, de los Inocentes hago saber: Que ninguna mujer ponga la olla, ni la deje de poner; que no vaya a por agua, ni deje de ir; que ninguna barra la calle, ni la deje de barrer; que ninguno beba aguardiente, ni deje de beber, bajo multa de cinco céntimos”.

Como se puede imaginar, todo el pueblo era multado. En otra población, el bando era más breve, pero con idéntica intención: “De Ordre del Señor Alcalde Nou, al que menja pebrera, a la boca li cou; Que cap persona, estigue al sol, ni a la sombra, ni drets ni gitats, baix la multa que marquen les ordenançes municipals”.

El Carnaval que celebramos hoy es hijo, entre otras manifestaciones, de estas fiestas de locos y de inocentes. ¿Qué es lo que siempre me ha parecido más significativo de ellas? La voluntad de incorporar a toda la población, mediante la aplicación de un bando en el que todos son multados con bromas y derroche de buen humor y mediante el baile de máscaras. Y esto nos lleva a la importancia de la máscara ritual.

La máscara carnavalesca como máscara ritual

El segundo elemento esencial del Carnaval era y es la máscara. En primer lugar, mostraré los orígenes del Carnaval de Russafa y su estrecha relación con las máscaras y, finalmente, hablaré del significado de estas máscaras.

Hacia 1850, en la ciudad de Valencia, el programa del periodo carnavalesco contaba con cuatro tipos de actos: deambulación de la gente durante el día por las calles con máscaras y disfraces, máscaras públicas por la tarde en la Alameda, bailes nocturnos en los salones y círculos de las clases altas y en las casas particulares de la gente humilde y, en cuarto lugar, las funciones de desagravio en las parroquias.

La Iglesia, en esa época, estaba contra el Carnaval. No sucedió así en la Edad Media. Pero no fue la Iglesia el enemigo más poderoso. En este momento, lo fue la burguesía ascendente y la incorporación de la lógica del mercado a la fiesta.

En la segunda mitad del siglo XIX, las calles de la ciudad, que todavía conservaba gran parte de la muralla, se llenaban de máscaras portadas por gentes con diversos tipos de disfraces, que gastando bromas, recitando versos satíricos, a veces irreverentes, a veces procaces y picantes, recorrían las calles.

La prensa de la época muestra qué disfraces eran los más abundantes: los de labradores, que a veces exhibían grandes frutos de la huerta con alusiones a órganos sexuales; a los hombres les molaba vestirse de mujeres (y los cronistas no se detienen a contarnos cuál era el disfraz preferido por las mujeres); la sátira política no estaba muy presente y tenía que ser muy sútil por la ausencia de libertades democráticas.

La prensa, que puede tomarse como la voz de las capas medias y altas, comenzó a ver con irritación poco disimulada estas y otras manifestaciones populares (como las falles o els miracles de sant Vicent, las expresiones populares del Día de Resurrección y el uso frecuente de petardos). La burguesía las tildaba de expresiones vulgares, bárbaras y primitivas, indignas de la ciudad que ella trataba de proyectar.

Por tanto, debían ser erradicadas. A las máscaras de la calle, incultas y bárbaras, se contraponían los elegantes bailes de salón y las exquisitas máscaras de las familias distinguidas. La lógica de la distinción operaba en la transformación del Carnaval, mediante la contraposición entre el buen gusto y el mal gusto, entre lo soez y lo elegante.

Los ediles municipales, portaestandartes de esta visión, desplegaron una campaña represiva que se plasmó en los diversos bandos anuales mediante los que se modificaban los criterios de lo que estaba permitido y prohibido. Se comenzó por prohibir las máscaras y las gentes circularon por las calles con sus disfraces, pero sin caretas; otros decidieron tiznarse la cara y los había que llevaban la careta escondida y la sacaban cuando no había ninguna mirada policial a la vista.

La estratagema más exitosa y la que mostró la resistencia más eficaz fue salir de la ciudad e ir a celebrar las máscaras a la huerta de Russafa. La prensa tuvo que constatar la falta de eficacia de las maniobras represivas y aceptar que las máscaras no se extinguían y que la fidelidad a la celebración era muy grande.

En 1894, el Ayuntamiento redefinió el concepto de máscara y aprobó un impuesto más elevado para quienes quisieran utilizar caretas o disfraces: “Todo aquel que en días de Carnaval, con disfraz o sin él, use careta o se desfigure el rostro con pintura, postizos o de cualquier otra forma” tendrá que pagar 2 pesetas y los hombres que quieran disfrazarse de mujer 25 pesetas.

Al año siguiente, una iniciativa asociativa que recogió el Ayuntamiento cambió el rumbo del Carnaval ¿Cómo? Otorgando premios a las mejores máscaras y a las comparsas más exquisitas. Aquí nació un Carnaval bien distinto, un carnaval con voluntad comercial.

Ha pasado mucho tiempo de aquello; o muy poco, según se mire. Pero en estos últimos años, en el barrio de Russafa, un barrio popular, cada vez más diverso e inclusivo, ha rebrotado el viejo espíritu de las máscaras rituales.

Grosso modo se pueden distinguir tres tipos de máscaras. Las primeras son las de aquellas personas que queriendo perpetrar un delito o un crimen, esconden el rostro y borran todas las huellas que podrían delatarlos ante la justicia. Un segundo tipo de máscaras las llamaría políticas, son aquellas que, como las de Anonymous se utilizan para lograr un bien para la comunidad o para un sector oprimido de la misma y buscan burlar la represión de poderes autoritarios.

En tercer lugar, están las máscaras rituales, en las que la finalidad no es de carácter negativo, sino positivo ¿En qué sentido? Mediante ellas se trata de construir la inclusión en la comunidad de todas las personas, sean quienes sean en la vida cotidiana (altos o bajos, feos o guapos, simpáticos o antipáticos, etc.). Por ello, son máscaras rituales.

En ese sentido, difícilmente podremos decir que el Carnaval está muerto, porque en nuestra sociedad, como muy bien practicáis vosotros, hace mucha falta la inclusión sin borrar la singularidad de la diversidad.

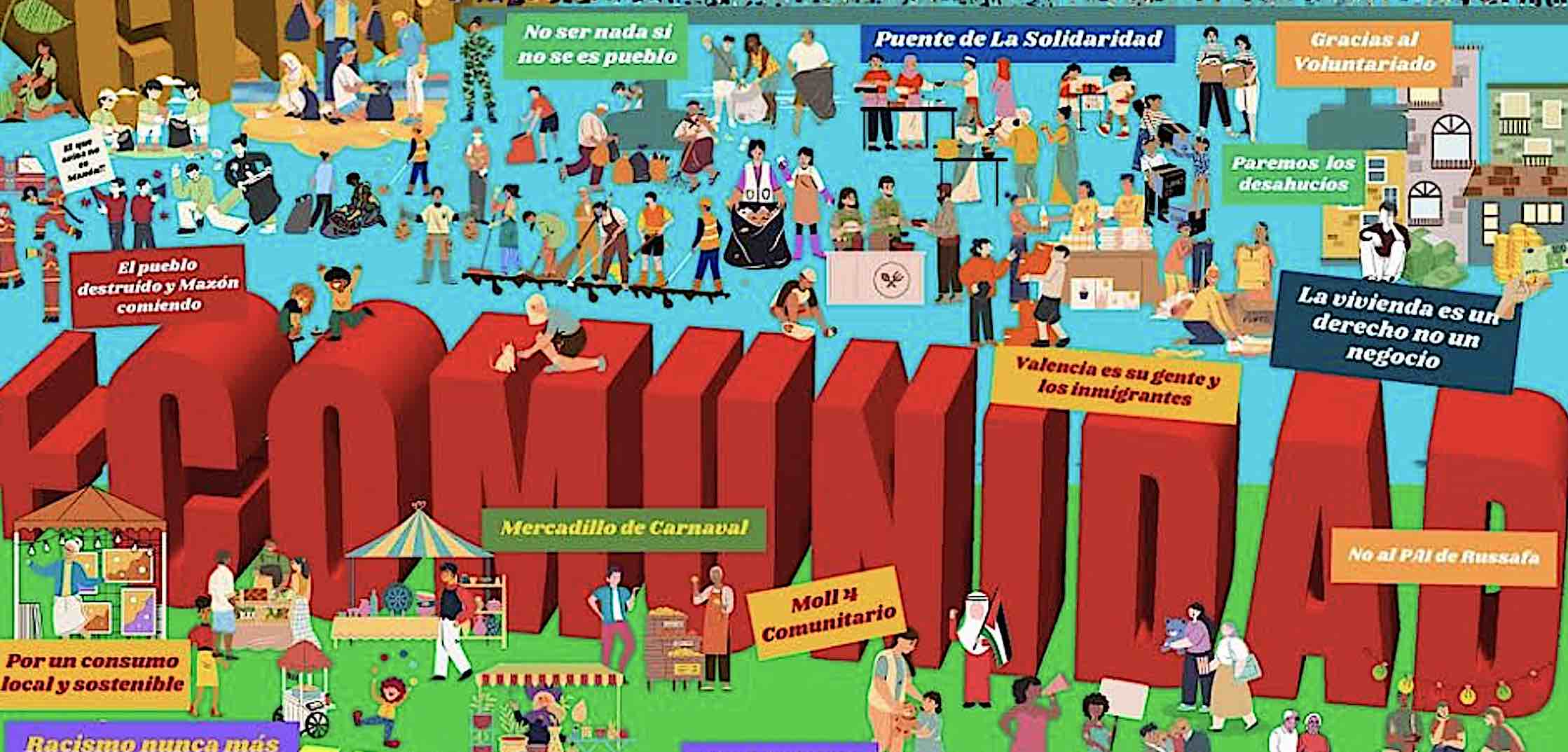

La máscara ritual, una vez que ha producido el efecto buscado, se levanta, se muestra el rostro y este gesto se hace con euforia y alegría. En el cartel anunciador de vuestra XIV edición, he visto que tanto las imágenes como los lemas hablan de esto: de solidaridad, como la que mostráis con las personas afectadas por la dana, y de inclusión como la que trataís de practicar todo el año y expresar ritualmente en este momento.

Permitidme que concluya, enseñándoos, a todas las persona qu tenéis vuestras raíces primeras en Colombia, Perú, Ecuador y tantos otros países de América y también de África, un grito valenciano antiguo: es el Vítol. Se lanza al aire en los momentos más sagrados: Vítol es la forma de decir Viva aquello que más apreciamos. Pues podéis gritar ahora conmigo y concluir este pregón con un Vítol al Carnaval Solidario de Ruzafa. ¡¡Vítol!! Felices fiestas.

- Vítol al Carnaval Solidario de Russafa - 24 febrero, 2025

- Los señuelos de las redes sociales - 7 enero, 2025

- Cultura y maldad. La cultura contra la naturaleza - 12 octubre, 2024