#MAKMAArte

Entrevista con Carles Albert

Director de la galería Color Elefante

Sevilla 26, València

El nombre de Carles Albert está unido a Color Elefante, una galería, estudio, espacio underground de talleres, conciertos, performances y encuentros gastronómicos que, desde hace un tiempo, funciona también como coworking donde compartir creación y experiencias. Fue la primera galería de arte contemporáneo que abrió sus puertas en el barrio de Ruzafa, allá en 2000, cuando sus calles se esbozaban borrosas, heridas por la degradación y el abandono.

No es fácil mantenerse en el hervidero cultural durante décadas: necesario ha sido invocar a los espíritus de la resiliencia, reinventar proyectos que agiten las ganas, hacer equilibrios sobre el alambre del desencanto y levantar la persiana cada mañana pensando que lo mejor está por llegar. El afán artístico, los amigos encontrados, las risas, el desparrame, los cruces, sinergias e intercambios con otros artistas de lugares cercanos y también lejanos han agitado la savia nutriente de este sueño imperfecto.

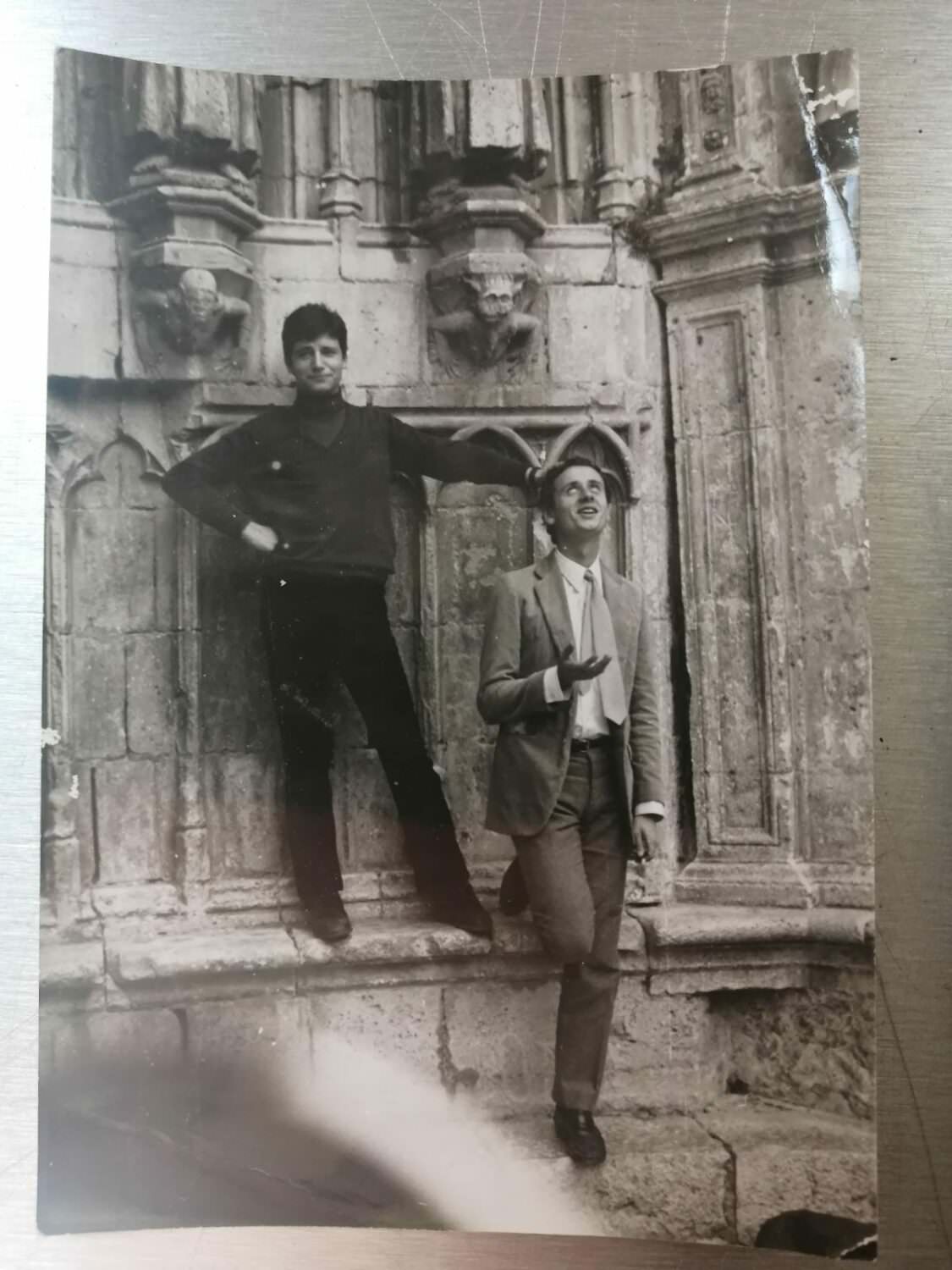

Pero antes de crear Color Elefante, el recorrido profesional de Carles Albert ya auguraba desafíos, destellos y contiendas. Enfant terrible, ácido, insumiso, provocador…, esquivó desde muy joven al destino, desertó de preceptos y ortodoxias para perseguir ecos lejanos de bohemia y modernidad. Se formó en Artes y Oficios, colaboró en la profesionalización del diseño desde el equipo Caps y Mans, del que fue fundador y que más tarde germinaría en el colectivo La Nave. Vivió en varios países, fue profesor, dibujó planos, decoró casas y muchas cosas más hasta que la pintura y la escultura se convirtieron en motivo y razón de sus días.

De València huyó y a València volvió muchas veces hasta que se quedó. Marcado por la psicodelia, empapado de aires internacionales de vanguardia, asumió su papel de outsider, terco, transgresor, “saltimbanqui” –como él se define–, y trazó las coordenadas de su nueva e íntima cartografía. Mucho tuvo que ver Julia, su compañera desde hace casi cuarenta años, en esa aceptación de su ciudad como refugio y trinchera desde la que concebir una lírica y excéntrica forma de vivir del arte y por el arte.

En esta charla Albert dispara a quemarropa sobre su vida. Descarnado, incorrecto, lúcido, lejos de imposturas, con el desatino de un niño que esconde su ternura detrás de anécdotas y giros traviesos, habla de cómo exprimir la vida a su antojo, del rechazo, la provocación, de enfermedades y ausencias que duelen.

Carlos, háblame de tu infancia. ¿Había en tu familia algún referente artístico?

Nací en València en el año 49, es decir en la primera mitad del siglo pasado en la calle Joaquín Costa, en el barrio del Eixample, El Ensanche, me crié y estudié en Ruzafa.

Mis padres vivieron la guerra y la posguerra, eran tiempos difíciles. En mi familia no había artistas, pero el hermano de mi madre, mi padrino, cuando vino de Venezuela –donde se había exiliado tras pasar por varios campos de concentración–, me vio haciendo unas obras, esculpiendo piedra, y me dijo: “Has salido al abuelo que era picapedrer”. Entonces, me contó que iba por los pueblos tallando escudos, blasones, en los puentes, en los ayuntamientos, era nómada, según salía el trabajo iba de un lugar a otro. Aparte de él, nadie. Mi padre pasó de tener un cortijo en Quart de Poblet a trabajar en el mundo de los motores, de la mecánica y los camiones.

¿Qué recuerdos tienes de tus primeros años en la València de los años 50?

De pequeño iba con mi hermano a jugar a la Gran Vía Marqués del Turia, cuando aún pasaban los tranvías, hasta que la Gran Vía me rechazó. Hace 65 años todo era muy distinto, ibas andando por la calle y cruzabas por donde te parecía bien. No había semáforos ni pasos de cebra ni mucho coche, solo había Seiscientos y también un BMW pequeñito que era biplaza y se abría la puerta por delante.

¿Por qué dices que te rechazó la Gran Vía?

Sí, allí iban los chavales como uniformados con sus Lacoste, los zapatos Sebago y los pantalones Levi’s. Un día le dijeron a mi hermano que por favor no fuera con ellos, que yo no pertenecía a ese mundo, que iba sin calcetines («Cuando se enteren que voy sin calzoncillo me matan», pensé). De hecho, me tiraron una bengala que me quemó la muñeca. Me tuvo que curar la madre del niño que me la tiró.

Cuando volví vendado como una momia a casa, mi madre me preguntó: «¿Pero quién te ha hecho esto?». «Uno de los chicos», contesté -mi hermano mayor también era testigo-. Le conté que su madre me había curado y me dijo: «Que no te cure la madre de nadie».

¿Eras consciente ya de ser un niño inconformista, rebelde?

Yo no me notaba distinto, eran ellos los que me veían raro. Ahora me alegro de que no me aceptaran. En el colegio Dominicos tampoco encajamos mi hermano y yo. Estuvimos medio curso, hasta que nos tiraron a la calle, afortunadamente. Yo era muy niño, pero recuerdo unos pasadizos oscuros, tenebrosos, unos escudos en los techos, unos sermones amenazantes que te decían: «Te la vas a cargar….».

Seguramente, a mí se me notaba mucho que estaba acojonado, que no teníamos nada que ver con los otros niños, los curas pensarían: «Estos aquí nos corrompen a todos». Y mi madre, que tenía un par de cojones, nos sacó de allí y nos matriculó en la Alianza Francesa, que estaba muy cerca entonces, en la calle de Isabel la Católica, y pasé de ver sotanas abotonadas hasta el suelo a ver minifaldas y mujeres que hablaban en otro idioma. Eso me marcó muchísimo.

Luego pasé a estudiar en el Instituto Luis Vives. Ahí empezó la golfería, nos pasábamos horas en los futbolines, estudiábamos poco; otra vez todo tíos y, como mucho, a hacer gimnasia. Mi juventud estuvo marcada por la época, yo fui una víctima del franquismo. Ahora me doy cuenta de cómo me influyó todo lo que viví entonces.

Tras el instituto, decides dar un giro a tu vida y te vas a África.

Sí, tras el instituto, haces ya un poco tu vida. Tenía que hacer la mili, que era obligatoria, y entonces decidí romper con todo e irme voluntario al Sáhara con 19 años. Me había tocado hacerla aquí al lado, en Bétera, pero fui al cuartel de La Alameda y les dije: «Oiga, que yo quiero irme al Sáhara». Y me acuerdo que comentaron: «Pues hay un chaval que se va a poner muy contento». Y yo digo: «¿Quién?». «Pues el último, al que le tocaba el Sáhara y que ahora, gracias a ti, se va a quedar aquí, en València». Y dije: «Cojonudo».

¿Y cómo fue la experiencia? ¿Te arrepentiste de haberte alistado voluntario?

Fue una de las experiencias que más han determinado mi vida. Eran quince o diecisiete meses de mili y tenías derecho a un mes de permiso. Yo no cogí ni el permiso, me reenganché a las tropas nómadas. Preferí las tropas nómadas a los legionarios; vi que los legionarios eran muy pendencieros, muy brutos, y yo soy muy sensible y muy suave, ¿sabes? Aunque tenga aspecto de bruto [risas]. Disfruté muchísimo allí. Me enviaron al interior, a los puestos fronterizos con Mauritania.

Y a tu regreso a València, ¿cómo fue tu adaptación otra vez a la vida de ciudad?

Pues mal, no me adapté bien. El único amigo que tenía era José Juan Belda. Nos conocemos desde los quince años (aunque hace más de un año que se fue, yo hablo siempre de él en presente). Él había estado en Tenerife y había hecho la mili junto con Tedy Bautista, el de Los Canarios, el de la SGAE, que ahora tiene un marrón…

A José Juan lo conocí en Barreira, estudiábamos allí con beca, éramos los dos de familia humilde, de izquierdas. Los exámenes los hacíamos en Artes y Oficios, primero en el Convento del Carmen y luego en el edificio de la calle de Genaro Lahuerta, junto a Viveros. Tanto él como yo éramos muy buenos en nuestros proyectos. En Barreira coincidimos también con el diseñador Nacho Astorza.

Comenzados los años setenta. José Juan y yo montamos un estudio de diseño –que al principio llamamos Afra Diseño por nuestra relación con África– donde diseñábamos muebles para empresas; una de ellas era Mocholí, que era muy conocida, estaba en la calle Puerto Rico, en el barrio de Ruzafa. Poco después, formamos otro estudio que derivó en Caps i Mans con Eduardo Albors. En 1975 participamos en un movimiento en València que se llamó Nou Disseny Valencià y allí nos encontramos con Nacho Lavernia, Jorge Luna, Vicent Martínez, de Punt Mobles, y su mujer, Lola.

València era muy pequeña, los pocos que éramos nos juntamos. Había escasas iniciativas relacionadas con el diseño: estaba Avui, una tienda de muebles en la calle Joaquín Costa, y el espacio de los hermanos Herrando, no mucho más. Al tiempo, yo me fui de Caps i Mans porque ellos lo tenían más claro: esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacer; yo, sin embargo, era más disperso.

Comencé a frecuentar la zona de Altea, dedicándome más a la arquitectura de interiores. Trabajé decorando muchos chalets. Más tarde, aunque vivía en Altea, iba y venía. También daba clases durante los años 80 de Perspectiva y Descriptiva Isométrica (es que era muy bueno, se me daba muy bien). Allí, en Barreira, conocí a algunos alumnos que luego fueron importantes decoradores, como Nacho Moscardó.

Tus inicios como artista están muy ligados a Altea, un lugar, idílico entonces, conectado con las corrientes artísticas internacionales.

Sí, era un pueblo de artistas en el que vivían árabes, americanos, alemanes, franceses y españoles, y había un ambientazo. Y todo eso, junto con las drogas, me convirtió en pintor. Dejé de ser decorador y me hice saltimbanqui y drogadicto.

Abandoné la decoración, o la decoración me abandonó a mí un día en el que, en una reunión en un club de golf, delante de diez o doce clientes, me puse a dibujar encima de los proyectos que me habían encargado y empecé a romperlos delante de ellos. Se quedaron alucinados porque les habían hablado muy bien de mí, le habían dicho que era encantador. Yo, entonces, era muy simpático, luego me he ido amargando –José Juan decía eso, que era muy simpático, que era el tío más simpático que había conocido [risas].

Las resacas de LSD son terroríficas, la cagué, y a partir de ahí me quedé en Altea a pintar, a vivir la bohemia. Rompí todos los planos de casas que tenía de gente rica y me puse a pintar, dedicado totalmente a la pintura (yo, cuando me pongo, me pongo). Tenía algún trabajito para sobrevivir, y ya me quedé a disfrutar allí, con las inglesas, las americanas, las suecas… y las drogas.

¿Tanto han influido las drogas en tu trabajo, en tu vida?

Yo soy un producto de la psicodelia. Cuando me quiero definir digo que soy psicodélico porque en arte soy autodidacta total, ni sé pintar ni sé esculpir ni sé relacionarme como galerista, aunque lleve más de veinte años. Me gustan los saraos, me gustan los saltimbanquis, me gustan los artistas, aunque cada vez menos [risas].

Yo ya había probado drogas en África, pero empecé a probar las americanas en Estados Unidos. Antes de montar Afra Diseño con Belda, nos fuimos a San Francisco cuando los hippies vivían en los árboles de la ciudad y se veían las primeras melenas que llegaban hasta la cintura en los tíos. Estuvimos un par de meses y nos vinimos ya con la psicodelia puesta.

Yo para bien o para mal soy resultado de las drogas que he tomado, mucho LSD, mucha mescalina, que era la que más me gustaba. La heroína la probé, pero dije: «¡Eh, peligro!». Conozco a mucha gente que ha muerto por engancharse, y una de mis mujeres murió de sida: Maite, estuve tres años con ella y, milagrosamente, no me contagié, aún no lo entiendo. Sin ningún tipo de protección, ni se sabía casi nada de la enfermedad. Yo hago hincapié en lo de las drogas porque las drogas me han marcado.

En Altea, en esos años de psicodelia, comienzas a relacionarte en el ambiente artístico e inauguras tus primeras exposiciones.

En esos años en Altea estaba de puta madre. Había músicos, artistas…, de muchísimos lugares del mundo. Allí rompí con la tradición ortodoxa de la pintura. Mi mente se abrió. Expuse en el bar-galería Les Artistes de Rafa Samper, que estaba en la plaza, con unas vistas increíbles a la bahía. Años más tarde, Rafa abriría una galería de arte en València. También expuse en la de Klaus Kramer, galerista y editor alemán que luego ha trabajado tanto con el artista Juan Barberá. Pinté cuadros para bares, garitos y casas, he sido camarero y muchas cosas más, como la mayoría de los artistas, porque los artistas tienen que hacer de todo, si no es que eres uno de los elegidos.

En mis inicios, tenía influencias del diseño lineal, geométrico. Cuando me fui a Ámsterdam cambió todo. Me metí de lleno en el expresionismo salvaje alemán y holandés.

La etapa de Ámsterdam va a ser decisiva en tu trayectoria. ¿Cuánto tiempo viviste allí?

Viví allí cuatro años. Me fui en 1981. Ámsterdam era una pasada. Fue mi verdadera escuela. Trataban fenomenal a los artistas que venían de todas partes. Cuando llegué solo hablaba francés, el inglés lo fui aprendiendo en las calles. Trabajaba en cocinas fregando platos, luego pasé a colaborar con artistas en sus talleres. Hice algunas exposiciones y conocí a mucha gente interesante. Me relacioné con colectivos de artistas austriacos, uruguayos… Descubrí las performances. Podías acceder a subvenciones y había instituciones que te compraban obra.

Allí también conocí a Manita, que fue mi novia durante unos años. Se vino conmigo a València durante un tiempo, pero no se adaptó a esta ciudad, que entonces era tan provinciana (la diferencia con Ámsterdam era brutal). Ella iba en bici –que, por cierto, se la robaron–, aquí no había extranjeros, la miraba todo el mundo, hasta le ladraban los perros [risas].

Vivíamos en Ruzafa y entonces el barrio estaba lleno de clubs de alterne, de lugares de travestis, donde actuaban El Titi, Rosita Amores y las calles se llenaban de hombres, muchos hombres, y estuvo aquí cuando llegaron los tanques, el 23F. También viví un año con ella en Altea.

Durante cuatro años estuve yendo y viniendo de Ámsterdam hasta que hicieron una limpieza en Holanda y expulsaron a indonesios, moluqueños, portugueses, españoles, etc. Entonces no éramos europeos y la policía me tiró a la puta calle. Estamos hablando de 1985.

En esa época, varios de tus antiguos compañeros de estudio formaban parte de un colectivo de diseño hoy mítico, el estudio La Nave. ¿Llegaste a colaborar con ellos de alguna forma?

No, yo ya no me integré. Cuando me separé de José Juan [Belda] y Eduardo [Albors], ellos se unieron a Nacho y Luis Lavernia y siguieron con el estudio de diseño Caps i Mans, que, tiempo después, en 1984, impulsaría con el equipo Enebecé –de Daniel Nebot, Paco Bascuñán y Quique Company– la idea de crear La Nave. Me llevaba muy bien con ellos, algunos eran muy amigos. Lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado mucho el trato con los clientes, con las empresas o con los bancos. Yo seguí pintando entre Altea y València, más en València porque en Altea cambiaron algunas cosas.

¿Qué cambió?

Altea siempre ha sido y será un lugar de referencia para mí desde 1977. He vivido allí durante varias etapas de mi vida, pero llegó un momento, ya en los 90, que el pueblo también rechazó a los que habíamos llegado desde distintos sitios. Muchos ya se habían ido antes porque la mitad del pueblo se enrolló con las mujeres de la otra mitad y se organizó un cisco… [risas]: hubo bronca entre engañados y engañadas y se disolvió todo.

El tema en cuestión fue que en los inviernos, cuando se iban los veraneantes y quedábamos los que vivíamos todo el año allí, empezaba a percibirse un mal rollo generado por ese nacionalismo excluyente que demostraba un grupo del pueblo, los maulets (así les gustaba que los llamáramos). Resulta que no nos admitían aunque hubiésemos pasado allí décadas. También, la heroína hizo mucho daño. Altea, de ser un pueblo de artistas, pasó a ser un pueblo de turistas.

Yo te conocí en esa época, a mediados de los 90, en La Esfera Azul. Entonces hacías unas esculturas pequeñas, de metal.

Sí, José Juan Belda me hablaba muchísimo de La Esfera, y también Paco Bascuñán cuando volví otra vez a València con mi dos caballos desde Altea. ¡Qué tiempos más bonitos! Vivía en mi estudio de la calle Puerto Rico, pintaba y empecé a hacer escultura de madera y aluminio fundido, cuando en la ciudad aún quedaban fundiciones. He tenido distintos estudios por València, en el barrio judío, en el Carmen, en la calle Almirante…

Otro lugar de referencia para ti es China. ¿Cuándo viajas allí por primera vez?

La primera vez que estuve en el Tibet y China fue en 1987. Pequín tenía cuatro millones de habitantes entonces. Era muy jovencito, un chaval muy romántico, y me puse muy enfermo del mal de la montaña. Conocí a una madrileña que estaba estudiando chino en la Universidad de Pequín, y me bajé con ella a la capital, allí me dieron oxígeno, me puse bueno y me quedé un par de meses recorriendo el país. Había millones de bicicletas y algún camión del ejército que pasaba por esas avenidas inmensas. Los niños te veían y se ponían a llorar de miedo, no estaban acostumbrados a ver occidentales.

Ya con Julia, mi pareja desde hace treinta y siete años, estuve en 1989 y a partir del año 2000, ya montado Color Elefante, como galeristas hicimos muchos intercambios con Pekín, también con una galería de Nueva York, Broadway Gallery, donde expuse y llevamos a artistas valencianos como Horacio Silva y Nacho Murillo. También, acogimos aquí exposiciones de artistas chinos y americanos.

¿Cómo surgió la idea de abrir Color Elefante, el espacio artístico con más de dos décadas de trayectoria que diriges?

Fue una sucesión de casualidades. Después de dar muchas vueltas por el mundo, vivía en Ruzafa, y me daba la sensación de que no pasaba nada, nada interesante. Viajé a Altea porque pensé: “A mí en Altea siempre me ha ido bien”. Se inauguraba una exposición en la Fundación Eberhard Schlotter y allí conocí a Dorle Schimmer, una artista alemana que me comentó que estaba buscando una planta baja para estudio en València. Le dije que yo también porque esculpir en piedra en un piso era difícil, había que subirlas y molestaba mucho con el ruido a unos vecinos estudiantes palestinos que tenía.

Vimos este local y nos encantó, estaba hecho polvo, muy abandonado. Lo restauramos, montamos nuestros talleres y comenzamos a acoger exposiciones. Estuvimos varios años juntos durante una época muy bonita. Fue la primera galería que se abrió en Ruzafa, el barrio entonces estaba muy degradado, mucho. Recuerdo que hubo violaciones, un asesinato…, daba bastante miedo llegar hasta aquí. Luego, todo ha ido mejorando.

En este tiempo, se han realizado cantidad de exposiciones y muchos artistas han formado parte de nuestro colectivo. Marusela Granell tuvo su estudio y expuso aquí, Paco Sebastián, María Aranguren, Curro Canavese, Calo Carratalá, Cristina Alabau, José Pla, Manuel Olías, Silvia Mercé…, son tantos nombres que no puedo citarlos a todos. No tenía nada que ver con otras galerías más comerciales, era otro rollo, más libre, más alternativo.

En València, trabajando en esta línea, estaba La Esfera Azul y poco más. Era un lugar muy internacional, exponíamos a artistas chinos, americanos, japoneses… Hemos hecho también encuentros, conciertos, citas gastronómicas, performances, de todo.

Viendo lo visto, más que mis cuadros o mis esculturas, la obra de mi vida ha sido Color Elefante, donde yo mejor me he expresado, me he sentido libre, no estaba obligado a ser amable o educado, he hecho y dicho lo que quería, no he actuado como se esperaba con los artistas, críticos o coleccionistas. Durante más de 20 años he conocido a infinidad de gente y han pasado muchas, muchas cosas.

Estamos en el año en que València es Capital Mundial del Diseño y Color Elefante ha sido un espacio de referencia para muchos diseñadores.

Sí, muchos diseñadores han acompañado de cerca el proyecto desde sus inicios. Paco Bascuñán hizo una exposición sobre el tema de la inmigración muy bonita. Han expuesto nombres de referencia y jóvenes que empezaban. También editamos una revista sobre diseño muy interesante que se presentó en el IVAM; el primer número lo hizo MacDiego; el segundo, Paco Bascuñán; el tercero, Marisa Gallén y Sandra Figuerola; el cuarto, Nacho Lavernia & Cienfuegos; y el último, Dídac Ballester.

¿Cómo es el presente de Color Elefante?

Durante los últimos tiempos, desde la pandemia, es más un espacio de creación. Es un taller compartido muy internacional. Artistas de varias generaciones y de distintas procedencias tienen su estudio aquí.

Ahora convivimos Jorge Fortea, un pintor joven muy bueno que lleva años trabajando en Color Elefante, un arquitecto alemán, un artista francés que experimenta con técnicas láser, una artista siciliana, un creador canario que acaba de llegar y yo. Me gusta este trajín, este cruce de talentos, es un aprendizaje continuo. Y dándole sentido a todo el caos, está Julia.

- Kuzu: «Me gusta hacer hincapié en lo analógico, en lo manual y en el tipo de pensamiento que provoca» - 12 mayo, 2023

- Carles Albert (Color Elefante): «Yo soy un producto de la psicodelia» - 10 septiembre, 2022

- Ráfagas de los 90 - 25 agosto, 2022