#MAKMALibreros

Un repaso bibliófilo y cinematográfico del oficio de librera al reciente calor del Día de las Librerías, celebrado el pasado 11 de noviembre de 2021

Hace poco más de una semana que he vuelto a ser librera.

Lo bueno de los oficios que tienen que ver con la cultura es que a uno le cuesta utilizar verbos de actividad como “trabajar en” o “dedicarse a”. Tendemos a preferir los verbos copulativos porque estamos tan involucrados en la labor que es parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Así que, sí, vuelvo a poder decir esa frase: “Soy librera”.

Mucha gente me dice que sería su profesión soñada. Muchísima. Y reconozco que, aunque a veces a esos románticos les mandaría a probar un día de recogida de caseta de la feria del libro para que vieran que no es oro todo lo que reluce, en realidad estaría mintiendo. Porque es un oficio especial y no hay manera humana de disfrazarlo.

Ahora que algunos de mis antiguos clientes de la tristemente difunta Los editores me han venido a visitar a mi nueva casa librera, pienso en la suerte de poder influir un poquito en sus lecturas, en sus ratos de asueto, en sus necesidades menos primarias pero más efervescentes. Pensar en ellos, ahora que arrecia el frío, con una mantita y un buen té mientras pasan las páginas de algunas de mis recomendaciones habituales (Bassani, los ilusos, Clarice, Pastoreau, un cuarto de atrás, un viaje a Mozambique con Lidia Jorge…), me produce una alegría inmensa.

El pasado día del libro, Manuel Hidalgo escribió en El Mundo un hermoso artículo hablando de lecturas y películas en los entornos de las librerías que es imposible enmendar. Está repleto de anécdotas suculentas, así como de películas y novelas recomendabilísimas para ahondar en nuestro amor por las librerías.

No falta su apunte sobre ’84 Charing Cross Road’, aquella novela de Helen Hanff convertida en longseller eterno, utilísima arma de club de lectura y columna vertebral de una película deliciosa. ‘La carta final’ (1987), que así fue titulada, funciona como un reloj por su dueto interpretativo: Anthony Hopkins es un estirado librero londinense que esboza alguna que otra tenue sonrisa al recibir las constantes misivas de la escritora apócrifa de la propia autora, esa Anne Bancroft que siempre parece tener un pacto cómplice y secreto con los espectadores.

Una servidora todavía se escribe correos electrónicos con antiguos clientes. Me emociona encarnar en esa correspondencia el papel de Hopkins, buscando para ellos ediciones raras, libros agotados, traducciones concretas…, y cuando a veces aparece el ejemplar deseado, pienso en el rostro de esos entusiastas del papel que lo reciben como un regalo de Reyes a los ocho años. Por eso comienzo habitualmente esos correos escribiendo: “Querida Anne Bancroft…”.

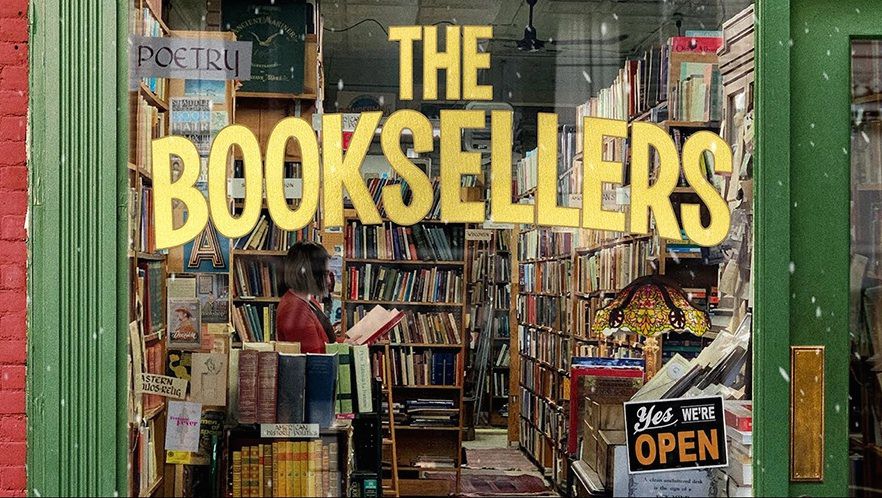

Tampoco se olvida Hidalgo en su artículo del documental ‘The booksellers‘ (2019), dirigido por D.W. Young y accesible en la plataforma de Amazon (palabra maldita para libreros) sobre la celebérrima Book Row de Nueva York, un equivalente a nuestra Cuesta Moyano madrileña (que, por cierto, bien merecería una película). En el documental, tan neoyorquino y, sin embargo, tan universal, dan por excéntricas imágenes que los libreros vivimos a diario, en Nueva York, en Úbeda (donde está el fuerte del Agente Secreto), o en el Japón de la librería de Mitsuko que nos ha relatado con delicadeza Aki Shimazaki (‘Hôzuki, la librería de Mitsuko‘, editado por Nórdica).

En una librería puede suceder casi cualquier cosa. Porque las librerías son espacios de libertad, de creatividad y, también, todo hay que decirlo, son un poco despachos de terapeuta. Cuando los clientes, a partir de una lectura, se desarman y comienzan a contarte alguna anécdota de su vida, siempre me imagino encarnando a alguno de esos camareros del saloon en una película del oeste, escuchando las cuitas del vaquero mientras frota con un trapo la barra. La librería como refugio es también parte esencial de nuestra memoria sentimental.

Una librería es un espacio valiente. Es un negocio poco negociable y, además, un lugar contra las convenciones, incluso para poner en el escaparate una Lolita de Nabokov en las colinas inglesas de 1959. Así nos lo contó Penelope Fitzgerald en su adorable ‘La librería’ (Editorial Impedimenta), y nos lo mostró más tarde Isabel Coixet en su estupenda adaptación cinematográfica.

Y por no dejarme nada en el tintero librero, también me gustaría reivindicar una película de la tan denostada liga de las comedias románticas de los noventa. Porque, a pesar de ponernos estupendos, nos encantan. En ‘Tienes un e-mail’ (1998), después de hacer la versión neoliberal de ‘Tú y yo’ (Leo McCarey, 1957), la grandísima Nora Ephron bajaba del Empire State a su pareja dorada, Tom Hanks y Meg Ryan, y los convertía en unos Tracy y Hepburn libreros que encarnaban un problema entonces geminal entre el negocio de cercanía y las grandes cadenas empresariales.

Al amparo de la screwball comedy más ácida y (también, cómo no) más neoyorquina, Ephron reivindicaba la importancia de esas librerías pequeñas, llenas de cuentacuentos y rebecas de lana, que le plantan cara (todavía lo hacen) a todos esos gigantes que las circundan y ahogan. Y lo hacía con una metáfora sencillísima: el pañuelo de tela. “¿Qué es esto?” pregunta la niña que acompaña a Tom Hanks en la librería. “Esto —dice la librera Meg Ryan— es un kleenex que no tiras. ¿Ves? Mi madre me bordó esto. Tiene mis iniciales y una margarita, porque las margaritas son mi flor favorita”.

El pañuelo de tela, sentimental y delicado, poco rentable pero para siempre, acaba siendo el símbolo de lo que aportan estos lugares mágicos que llamamos librerías. Todo un territorio de amor y resistencia que por mucho que se empeñen en enterrar, siempre se las apaña para seguir siendo imprescindible. Y, sí, qué orgullo poder decir esto mismo: soy librera.