#MAKMAArte

‘NADA’, de Miguel Hache

Falla de la Plaza del Árbol, València

Fallas 2025

Las Fallas de 2025 estuvieron marcadas por tres ejes claros, además de por la lluvia: la masificación incívica ligada a un turismo cutre-hedonista, como síntoma local del colapso global en el que estamos inmersos; la parálisis creativa y política junto al derroche a todos los niveles de la fiesta fallera, que, con su habitual triunfalismo reaccionario, considera que los recursos son ilimitados y que el dinero todo lo puede; y, por supuesto, el recuerdo de las inundaciones que afectaron a la provincia de València en octubre de 2024.

Aunque este último aspecto, a nivel general, se ha manifestado a través de una superficialidad oportunista y acrítica —a pesar de las muertes evitables y sus responsables— o de una repulsiva demagogia en forma de ninots embarrados o pretendidamente emotivos que apelaban a un sentimentalismo hueco. La palabra solidaridad también ha sido un leitmotiv en actos y medios, como si la solidaridad fuera algo meramente enunciativo y no una acción desinteresada.

Aun con todo, encontramos excepciones falleras en su aproximación a los terribles hechos ocurridos como consecuencia de la DANA. Entre ellas destaca el proyecto de Miguel Hache (València, 1984) con el lema ‘NADA’ –acrónimo de DANA y una de las palabras más repetidas en los testimonios de las personas afectadas–, realizado para la comisión de la plaza del Árbol de València, demarcación en la que ya es un artista no solo habitual, sino también muy esperado.

El proyecto, dentro de ese conjunto de fallas erróneamente etiquetadas como experimentales –siempre he preferido el término falla no hegemónica o, como ha subrayado la creadora Reyes Pe en alguna ocasión, falla no normativa–, se convirtió de inmediato en un hito de la historia de la creación fallera, tanto por su aceptación popular como por su alcance mediático. Su impacto fue incluso superior, según los contextos, al de esa otra multipremiada falla de sección especial, paradigma de la loa plutócrata y de la irrelevancia plástica, en la que la mayoría de comisiones falleras ven el modelo a seguir.

La propuesta de Miguel Hache adquiría materialidad a través de un elemento geométrico sencillo —alusión al embudo que formó la rambla del Poyo, uno de los epicentros del desastre del 29 de octubre—, sobre el que aparecía reproducido un plano de la zona afectada al sur de la ciudad de València, a modo de sello.

Cada día de Fallas, a las 20:11 —hora en la que llegó la alerta oficial mediante un mensaje cuando para muchos ya era demasiado tarde debido a la más que probada negligencia política—, la huella de ese sello era estampada por el propio artista sobre la arena en la que se situaba la pieza, como recuerdo de un barro que acabó siendo real en unas fiestas pasadas por agua.

Esta acción estuvo acompañada por el sonido de la alarma y la presencia de un notable grupo de personas durante las cuatro noches. La pieza y su movimiento se convertían así en un acto de recuerdo a las víctimas, a su memoria y a la necesaria justicia.

Durante el día, como parte de la dimensión participativa que los proyectos de falla no hegemónicos suelen potenciar, se podían realizar sobre la arena casas simplificadas de pequeño tamaño, gracias a un molde similar a los que se emplean para hacer castillos en la playa. Se aludía así a la idea de reconstrucción y esperanza en el futuro. Sin embargo, con una crudeza ciertamente poética, todo lo reconstruido desaparecía de nuevo con la acción del estampado a las 20:11.

Esta noción cíclica resultaba fundamental en el proyecto de Miguel Hache. En la parte superior de la pieza se hacía referencia a las distintas riadas o inundaciones que han afectado a nuestra provincia desde 1957 –la riuà, que impactó directamente en el barrio donde se planta la falla, vapuleado posteriormente por la degradación, la gentrificación y la especulación– hasta la de 2024, indicando el número de víctimas mortales de cada una.

De este modo, se evidenciaba en la propia realidad material y espacial de la propuesta la fragilidad de nuestro territorio ante las inundaciones, que, además de producirse de manera regular, son cada vez más devastadoras como consecuencia de la crisis climática. En definitiva, se apelaba no solo a la conciencia sobre estos fenómenos, sino también a la búsqueda de soluciones en zonas inundables expuestas a realidades climáticas cada vez más extremas.

Una propuesta artística, por todo ello, alejada de otros proyectos de falla innovadores que, por su carácter tramposo y meramente comercial, solo contribuyen a alimentar el statu quo. Teniendo en cuenta, por otro lado, que la acción llevada a cabo por Miguel Hache se inscribe dentro de un verdadero parámetro de experimentación creativa. ‘NADA’ superaba la básica dimensión participativa de algunas fallas, generalmente basada en la intervención del visitante sobre uno o varios elementos de la propuesta de manera rutinaria.

La propuesta de Miguel Hache era, en realidad, una falla performativa con una complejidad mayor de lo que aparentaba. Esta incursión en lo performativo ya se había dado puntualmente en propuestas de falla, aunque con una repercusión menor, como en el caso de ‘Salvar el fuego’, diseñada por Fermín Jiménez Landa y materializada por Manuel Vicente Martín Huguet para la falla Corona 2019.

Circunscribiéndonos al ámbito de la creación artística contemporánea –aunque lo desborda–, entendemos lo performativo como el acto de hacer o representar que implica la participación ante el público, tal como analiza Amelia Jones desde la lingüística. Salvando las lógicas distancias y teniendo en cuenta el diferente contexto creativo, hay algo en la obra de Miguel Hache, en su sentido de acción o componente performativo, que lo liga al espíritu de las propuestas de artistas como Félix González-Torres.

El artista cubano describió sus creaciones como un ejercicio de aprendizaje en la aceptación de la impermanencia. Es decir, un rechazo a la forma estática o a la escultura monolítica en favor de una estructura cambiante, efímera y frágil. Nada más frágil, en este caso, que ser creado para el fuego o imprimir una huella sobre arena fácilmente eliminable. Así, el tiempo deja de ser lineal y se desdobla –al menos durante el calendario fallero para esta obra– en un continuo donde pasado, presente y futuro convergen, reflejando la incesante oscilación entre la permanencia y la disolución.

Igualmente, en la propuesta-acción de Miguel Hache hay elementos claros de lo que conocemos como performance, a pesar del arduo debate que aún hoy se mantiene sobre esta en el ámbito académico y en la teoría del arte. El primero de ellos, sin duda alguna, es la noción de gesto: el propio creador establece y participa en una acción que se repite y que se convierte en el vehículo de una narrativa o relato que adquiere significado al desarrollarse frente a un público.

Esto no puede desligarse del sentido cíclico y de reiteración del que también se nutre cierto tipo de performance, aunque en este caso no busca una extensión dilatada en el tiempo ni en el espacio, ni expresa tampoco una voluntad de agotamiento del público por parte del artista.

En segundo lugar, una de las vías para el desarrollo de la performance es la que se vincula con cierto grado de activismo, como acción-denuncia frente, entre muchos otros ejemplos, a la herencia colonial, la cuestión identitaria sexoafectiva y la construcción del género, la crítica a sistemas autoritarios o conflictos bélicos, así como la toma de conciencia para la acción frente a crisis o epidemias.

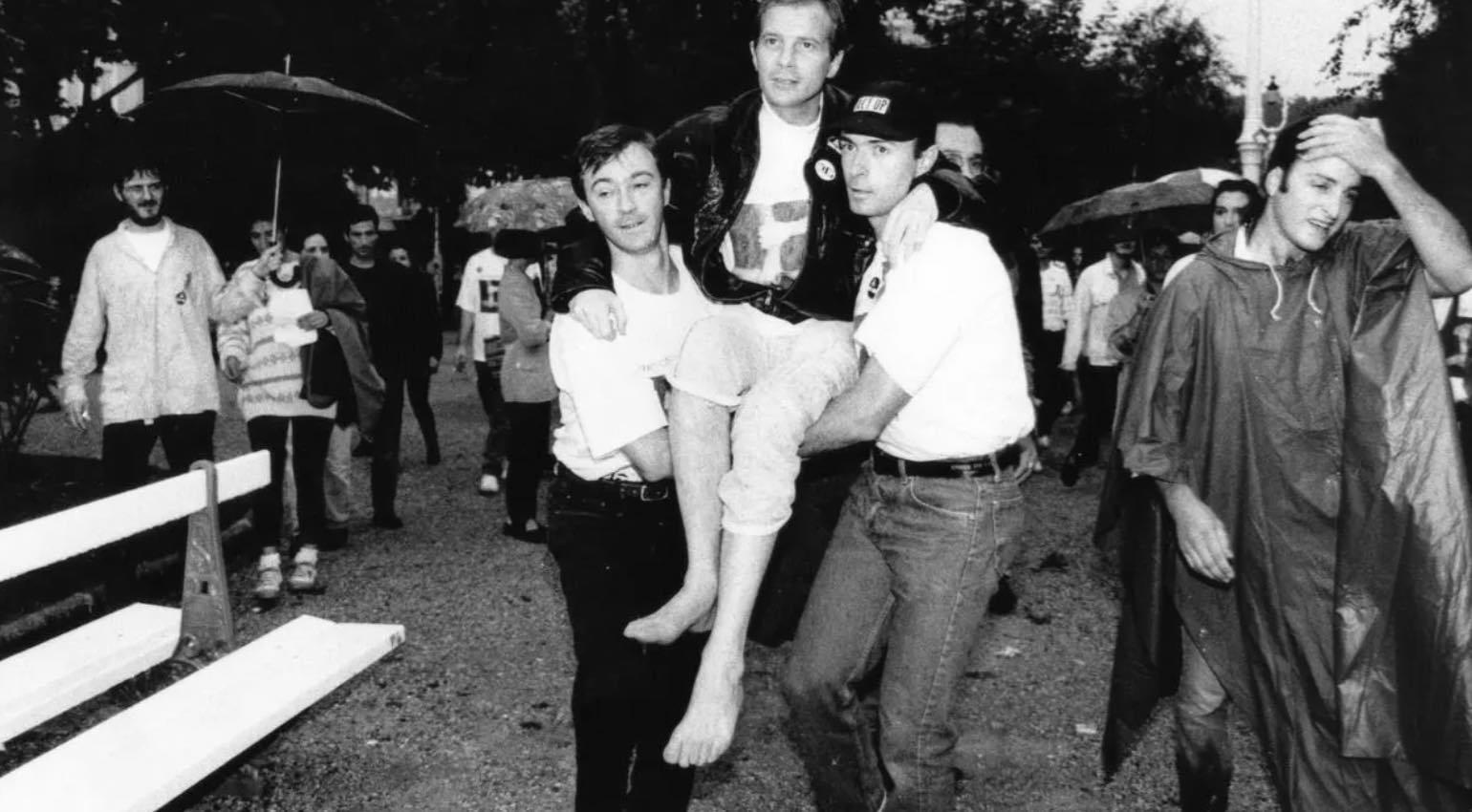

Tal fue el caso, bien conocido, de la crisis del SIDA, en la que destaca, en nuestro ámbito más próximo, el célebre ‘Carrying’ (1992) de Pepe Espaliú, donde el impacto de la infección se manifestaba en el propio cuerpo y vivencia del artista.

En un parámetro más distendido, ‘NADA’ participa de la acción-denuncia, tanto de manera explícita como implícita, al referirse no solo a las consecuencias de las inundaciones y la amenaza climática, sino también, como ya indicamos, a la necesidad de refugio o reparación y a la denuncia de la especulación.

Se trataba de impugnar, al igual que pretende el activismo performativo, las narrativas dominantes u oficiales. O, en el caso de las recientes inundaciones, aquellas falsamente solidarias. Hay que tener en cuenta, además, que la falla plantada surge directamente de la catástrofe, desechándose, por la gravedad de los hechos, el proyecto inicial para la comisión del Carme.

Sin olvidar que la empresa que facilitaba la madera para las fallas del artista se encontraba en una de las poblaciones afectadas. Por todo ello, la pieza de Miguel Hache también participa de cierto grado de componente biográfico como muchas performances con la exposición real del propio artista.

Sin embargo, por encima de todo lo comentado y teniendo en cuenta la desproporción y aceleración turbocapitalista en la que se encuentran inmersas las Fallas, ‘NADA’ recuperaba puntualmente una noción fundamental en toda cultura festiva: el hecho ritual. Frente a la masificación, la protocolización de toda celebración y la transformación del aspecto ritual –incluso la cremà– en puro trámite que fulmina el sentido comunitario, la propuesta de Miguel Hache se erigía como un oasis en el centro de una alteración constante, reivindicando la participación colectiva en una humilde solemnidad desvinculada de todo oportunismo.

El carácter ritual del fuego cumplió con su función simbólica, al quemarse todo aquello que queremos superar o que consideramos negativo. Esto, además, otorgaba un sentido verdaderamente fallero y catártico a la propuesta, teniendo en cuenta el grado deformante que ha adquirido todo en la fiesta desde hace años, en una cuesta abajo y sin frenos.

Sin menospreciar las convenciones del formato falla, que son valiosas por sí mismas, y sin considerar que una propuesta de falla deba ser “alternativa” para generar interés, la plataforma creativa fallera, amordazada por la inacción y un sinfín de intereses egoístas por definición, ha demostrado ser ciertamente opaca, intransigente y obscenamente gozosa en su propia mediocridad, actuando como un vehículo-trámite para otro tipo de ocio o entretenimiento.

Mi error, quizá, sea la frustración generada por esperar de las Fallas algo que, a nivel creativo, nunca me concederán. No voy a caer en el discurso facilón y falsamente esperanzado de que “otras Fallas son posibles”, dado que llevamos décadas anclados en esa patética utopía, condenados a un “no futuro” en una fiesta ya colapsada. El autoengaño fallero merece un estudio sociológico.

A pesar de ello, no deja de ser puntualmente estimulante que, en el monolito de la hegemonía cultural impuesta de manera caciquil por el mundo fallero, surjan grietas que permitan el desarrollo de una creatividad que participa en otro rango narrativo o de complejidad. En casos como el de Miguel Hache, encontramos propuestas que han sido valoradas de manera amplia más allá de su condición de “rareza” fallera.

- Las Fallas de la ‘NADA’ y la grieta performativa de Miguel Hache - 5 abril, 2025