#MAKMALibros

‘Semprún y el otro. Las autobiografías de Federico Sánchez’, de Justo Serna

‘Repensar Europa. El legado de Jorge Semprún’

Congreso organizado por el Departamento de Filología Francesa e Italiana

Coordinadora: Rita Rodríguez Varela

Universitat de València

3 de marzo de 2023

Jorge Semprún nace en Madrid en 1923. Fallece en París en 2011. Su figura como hijo burgués de una familia acomodada exiliada, como hombre de acción y como escritor, como agente comunista y, luego, como crítico del PCE y del estalinismo que profesa en su juventud, no decae.

A pesar del tiempo transcurrido desde su muerte, su leyenda, su vida recreada con la literatura y su actividad y gestión públicas siguen vigentes. Aún despierta interés y todavía provoca una controversia no menor. A Semprún, como literato y persona de alta cultura, podemos tomarlo como ejemplo de europeo para el siglo XXI: local y cosmopolita a la vez, buen conocedor de idiomas, hombre de acción, de intervención y, al tiempo, hombre de reflexión… y, en fin, hombre irremediablemente trasterrado.

Es más: a poco que indaguemos en su obra e indirectamente en su vida, siempre mediatizada por la reconstrucción literaria, son múltiples las facetas de su quehacer que se entreveran. Se entreveran al menos hasta hacer de él un novelista o un guionista de mucho fuste, muy inspirador, de sólidos anclajes literarios. Por sus obras y por el testimonio de su vida que ha desplegado literal y literariamente en sus libros y escritos ha recibido numerosos reconocimientos.

La profesora Rita Rodríguez, de la Universitat de València, organizó un congreso, toda una jornada dedicada a su figura. Se celebró semanas atrás, concretamente el 3 de marzo de 2023, y dicho congreso llevó por título ‘Repensar Europa. El legado de Jorge Semprún‘. Fue una actividad necesaria y ambiciosa, centrada en un autor de cuyo nacimiento este año se cumple un siglo. Madrid, 10 de diciembre de 1923.

Ese día, el 3 de marzo de 2023, se desarrolló en la Facultad de Filología de València la jornada. Diversos participantes reflexionamos sobre sus actividades, políticas, intelectuales, literarias, etcétera. Se me había hecho el honor de empezar el congreso con mi ponencia. No fue posible por culpa de una indisposición muy molesta. Quiero, sin embargo, dejar constancia aquí, aunque sea brevemente, de mi intervención, de la síntesis escrita de lo que iba a ser mi intervención.

‘Semprún y el otro. Las autobiografías de Federico Sánchez’

Por supuesto, no aspiraba ni aspiro ahora a tratar o a agotar todos los perfiles de un personaje siempre variado y escurridizo. Mi intención era y sigue siendo otra, mi intención es la de centrarme de manera sintética en su obra autobiográfica y sus paradojas: o, más concretamente, en aquella parte de esa obra en la que su sobrenombre, su sosias, su alias, su seudónimo, su apodo más conocido es objeto de relato autobiográfico.

Precisamente por eso, el título de mi ponencia era ‘Semprún y el otro. Las autobiografías de Federico Sánchez’. Lo que aquí presento no es un calco de esa ponencia. Es otra cosa que se le parece, pues hablo de las paradojas de la lectura, pero no de los hechos políticos contados en esa obra.

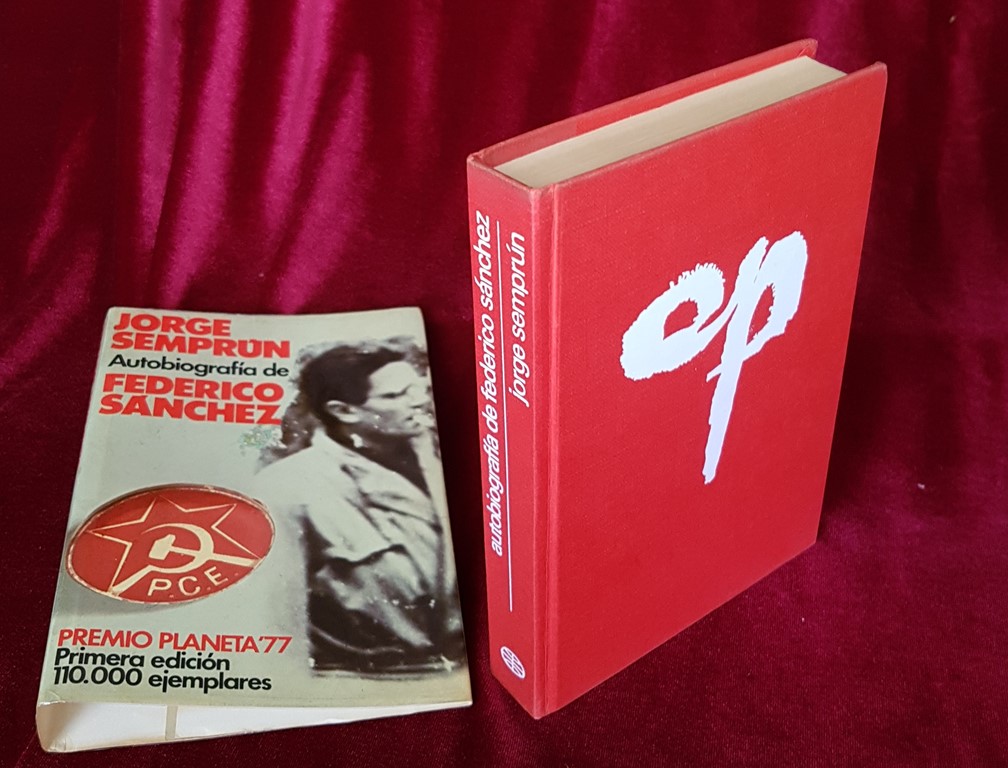

Mi contribución parte ahora de una experiencia. De la lectura, precisamente, o, mejor dicho, de las distintas experiencias de lecturas realizadas a lo largo del tiempo: la de la ‘Autobiografía de Federico Sánchez’, la primera obra de Jorge Semprún escrita en español y con la que obtendrá el Premio Planeta de 1977. Distintas experiencias de lecturas, decía: sí, desde 1978 hasta nuestros días.

A Semprún lo conocemos y reconocemos por los datos oficiales de su vida.

¿Pero quién es el otro al que aludía en el título de mi ponencia? ¿Acaso Federico Sánchez, ese nombre de guerra, ese heterónimo del propio Semprún? Sí, efectivamente lo es: es el otro, un agente comunista, el principal agente comunista, en la España de Franco entre 1953 y 1963. Dicho de otro modo, el responsable de la organización de una red de opositores antifranquistas en el Madrid de aquellas fechas. Semprún acudirá bajo el sobrenombre de Federico Sánchez y, gracias a sus habilidades, jamás será capturado ni encarcelado.

Ese otro de Semprún será leyenda y objeto de persecución. Entre las figuras asociadas a Jorge Semprún están inevitablemente los dobles o sosias, están los diferentes alias con sus respectivas y diversas identidades, con sus propios y falsos papeles y pasaportes que lo hacen escurridizo a la policía franquista.

Pero el otro al que me refiero no solo es esa contrafigura.

Cuando hablo del otro, está también quien lee, quien lee al novelista, quien lee sus páginas por sentirse concernido, tan y tan concernido que se involucra fantasiosamente en sus vidas, en sus obras autobiográficas o en las ficciones que urdió. Que urdió, ¿para qué? Para asimilar experiencias extremas, casi indecibles o, mejor, casi invivibles (las de represión en todas su formas crueles e incluso impensables), para trascender el mero testimonio, los hechos evocados del pasado, con el fin de rememorar literariamente con las artes de la novela y del relato la realidad, la dura realidad que tuvo que afrontar.

Bien mirado, leer así es un acto que tiene efectos secundarios y hasta contraindicaciones. La existencia vicaria que vivimos por cuenta de otro, sus audacias, sus miedos, sus temeridades, cobardías, sus acciones y sus pensamientos nos aturden, nos alienan, nos enajenan. Verdaderamente quienes leemos con denuedo y vehemencia, nos adentramos en un mundo ajeno que hacemos propio. Lo que acaece es una transmutación o una epifanía: sentimos cómo nuestra vida se desvanece hasta perder entidad o realidad, una vida sobre la que se sobrepone aquello que no hemos experimentado en nuestra propia carne, aquello que jamás experimentaremos.

En definitiva, ese otro es quien se siente el interlocutor más íntimo, destinatario de revelaciones que parecen exhumadas expresamente para cada uno, para mí mismo. Comienzo a leer siendo yo, creyéndome seguro de mi propia identidad, y conforme avanzo vislumbro el proceso de alteración de una identidad firme que se disuelve, se camufla, se multiplica: la de un Jorge Semprún sobre el que me proyecto fantasiosamente, al que sigo como su sombra, la sombra de una identidad dividida que me obliga a interrogarme sobre el yo y su interlocutor: sobre la primera y la segunda persona del singular.

Por tanto, conforme leo en soledad y en silencio, el yo, mi propio yo, deviene otro, su involuntario interlocutor con el que quiero identificarme de verdad para experimentar lo que jamás podré vivir. Jamás podré vivir lo que el autor evoca y recrea, porque lo remoto, la realidad irrecuperable, reaparece cuando Semprún escribe y yo leo o releo bajo la forma de la literatura, del artificio, del relato que no es mero testimonio.

En Semprún, historia y novela se mezclan, cosa que exige de quien lee, de mí y de tantos otros, una participación activa. Nos obliga como destinatarios a desarrollar habilidades especiales. ¿Una habilidad especial, para qué? Para discernir entre invención y fuente histórica, para advertir aquello que es imaginación o fábula y aquello otro que es recuerdo o testimonio literal.

¿Literal?

En el caso de que fuera posible sin más, la transcripción literal de hechos invivibles puede que se quede en escritura alicorta, puede incluso que resulte inverosímil. Es por eso por lo que quien lee debe esforzarse con ingenio, sabiendo que hay siempre algo que es inevitablemente el artificio literario que altera el testimonio, el dato bruto de la experiencia que comienza a modificarse conforme se recuerda y cuenta. Cada vez que se recuerda y cuenta.

Por eso, los testigos no son, no pueden ser, enteramente fieles al hecho que precede a la escritura. Por eso, cada rememoración, lo sepamos o no, seamos conscientes o no, rebaja o acrecienta los hechos y su significado, los hechos y el relato que les da forma, unidad de acción y sentido.

Admitido todo lo anterior, que no deja de tener una vertiente polémica, añado algo más. ¿En calidad de qué puedo hablar yo mismo de Semprún y de Federico Sánchez? En primer lugar, soy lector, un lector común. ¿Y eso qué es?

Permítaseme apoyarme en Virginia Woolf y permítaseme hablar en presente, como si ella estuviera ahora auxiliándome. La gran novelista inglesa es sobre todo una fervorosa lectora que escribe con generosidad de aquello que la complace y perturba. Cuando digo fervorosa me refiero a la actitud de quien se entrega sin envidias a los logros ajenos. Woolf es, sí, una perspicaz lectora. Como tal es indisciplinada, caprichosa, presta a anotar sus agudas impresiones. Ella quiere consagrarse como lectora común.

¿Y qué significa eso? En principio, parece aludir a quien carece de instrumentos analíticos o recursos culturales. No. En realidad, ella quiere ser una lectora común para dejarse sorprender por los hallazgos literarios. Desea evitar las rutinas académicas, ese resabio tan común de críticos y eruditos. De lo que se trata –dirá siempre que pueda– es de acarrear la propia experiencia, sí, pero sin que dicho conocimiento esterilice la letra impresa, el logro de este poema o novela.

El lector común, dice Virginia Woolf en un brevísimo ensayo homónimo, difiere absolutamente del crítico y del académico. ¿En qué sentido? En el sentido de que «está peor educado”. Al menos, no se preocupa por seguir con orden y concierto el curso forzoso de la literatura universal. Quien lee así está peor dotado o peor capacitado para sostener una disertación o defender una tesis, añade Woolf.

Pero la persona que lee así lo hace por placer “más que para impartir conocimiento o corregir las opiniones ajenas», añade. Es más, a dicha persona la guía sobre todo un instinto de crear por sí misma y crearse a sí misma con materiales ajenos. O, como antes decía yo mismo, a esa persona la mueve el instinto de rehacer su propia identidad hasta casi disolverla en lo que lee. Por ello, esa misma persona se fractura, pues «nunca cesa, mientras lee, de levantar un entramado tambaleante y destartalado”, el entramado de una figura también fantasmal o ficticia que es quien disfruta con afectos y risas, con las emociones menos envaradas.

¿Algún consejo que impartir? “El único consejo, de verdad, que una persona puede dar a otra acerca de la lectura es que no se deje aconsejar, que siga su propio instinto, que utilice su sentido común, que llegue a sus propias conclusiones”. No deberíamos, pues, dejar entrar a las autoridades literarias, a los severos profesores, para que nos digan o impongan «cómo leer, qué leer, qué valor dar a lo que leemos», advierte la propia Woolf. Si consentimos esa intromisión se destruye «el espíritu de libertad que se respira en esos santuarios»: en los gabinetes de lectura o en una habitación propia.

«En cualquier otra parte nos pueden atar leyes y convenciones”; ahí, en la esfera íntima de lectura y fantasía “no tenemos ninguna». Leer derrochando nuestras emociones, cavilando, aplicando nuestras capacidades. Es ésta una cualidad excepcional y compleja de la imaginación, pues más que erudiciones, exige perspicacia y tiene, la verdad, muchas recompensas. Yo quisiera ser, en primer lugar, ese otro que, como un lector corriente, interpela a Semprún, un lector que se abandona a una cavilación que en principio le es ajena.

Pero, claro, a mí no se me convoca a un congreso académico para que ejerza de lector común, para que relate asilvestradamente lo que, por ejemplo, experimento en 1978 cuando descubro la ‘Autobiografía de Federico Sánchez’. En principio, se me convoca como historiador, propiamente como historiador cultural. ¿Puedo hacer compatible mi deseo de ser lector común, con las disciplinas que se me imponen y que me impongo como historiador cultural? El historiador cultural no es aquel que estudia necesariamente la gran literatura o el arte, el pensamiento más eximio o la ciencia, sino aquel que examina toda creación como algo peculiar y a la vez como algo repetido o repetitivo.

Es aquel que analiza toda producción como pieza de un rompecabezas indefinido, como parte de un conjunto de límites variables. El historiador cultural debe reconstruir el proceso de creación, difusión y recepción de los valores singulares o previsibles de esa obra. Puedo hacer tal cosa y a la vez abandonarme a la conmoción del lector común. Y puedo evocar mi experiencia remota, la de temprano seguidor de Semprún, con los recursos de la autobiografía (la evocación o análisis de un episodio propio) y de la historia cultural.

Me explico. ¿Quién es o también puede ser ese otro al que menciono en el título de mi ponencia? Ya lo he adelantado. Es alguien lejano y próximo a un tiempo, alguien con quien tengo una gran implicación personal. Aludo, en definitiva, al lector que fui, que fui a los 19 años, la edad en que por vez primera descubro la ‘Autobiografía de Federico Sánchez’.

Esto que ahora esbozo y abrevio no es un ejercicio de egohistoria, como llaman mis colegas a las evocaciones y evaluaciones de su propio pasado intelectual y académico. A lo que aspiro es a objetivar y a analizar la experiencia de un lector común, la recepción ordinaria o insólita, según quiera verse, de una obra que personalmente me conmueve y me hace cavilar. Para más inri, es una obra que, además, tiene repercusiones colectivas muy importantes.

En 1978, precisamente cuando estoy cursando los estudios de Historia, leo la ‘Autobiografía de Federico Sánchez’, recién editada. Soy por entonces un tímido y rezagado antifranquista, alguien que no ha pertenecido al Partido, pero a la vez un joven que reconoce al PCE como el bastión básico contra la dictadura.

Y, de repente, ese joven descubre que uno de sus principales agentes, organizador del primer antifranquismo, es Jorge Semprún, bajo el camuflaje de Federico Sánchez. Y, al tiempo que advierte esto, descubre también su caída en desgracia. Descubre, en fin, que Jorge Semprún, fue expulsado en 1965 junto con Fernando Claudín del PCE, por “trabajo fraccional”, condenados por Pasionaria como intelectuales con cabeza de chorlito.

En ese momento, las páginas de la ‘Autobiografía de Federico Sánchez’ me perturban, me trastornan y, a la postre, alteran mis certezas políticas y mis seguridades académicas, las lindes que separan la historia de la ficción. Eso le sucede a un muchacho con cabeza de chorlito, pero sobre todo le ocurre a un historiador por entonces en formación, en ciernes.

Ese joven debe saber qué es historia y qué son los documentos y los testimonios. Debe aprender qué son los géneros autobiográficos, las memorias que insertan al individuo en sus contextos. Y debe hacer todo esto compatible con su principal fuente de lectura y disfrute: las novelas.

En la ‘Autobiografía de Federico Sánchez’ se combinan, se entreveran, se mezclan deliberadamente la historia, la crónica, las memorias del agitador comunista, contadas muchos años después. Además, todo ello se presenta bajo el epígrafe de novela.

La obra obtiene el Premio Planeta de 1977. Detrás de esta concesión hay un escándalo editorial muy significativo que yo, por entonces, apenas entreveo: las ideologías y las posiciones antitéticas del ganador y los finalistas convierten en casi imposible el tour de promoción e incluso la edición de uno de los finalistas.

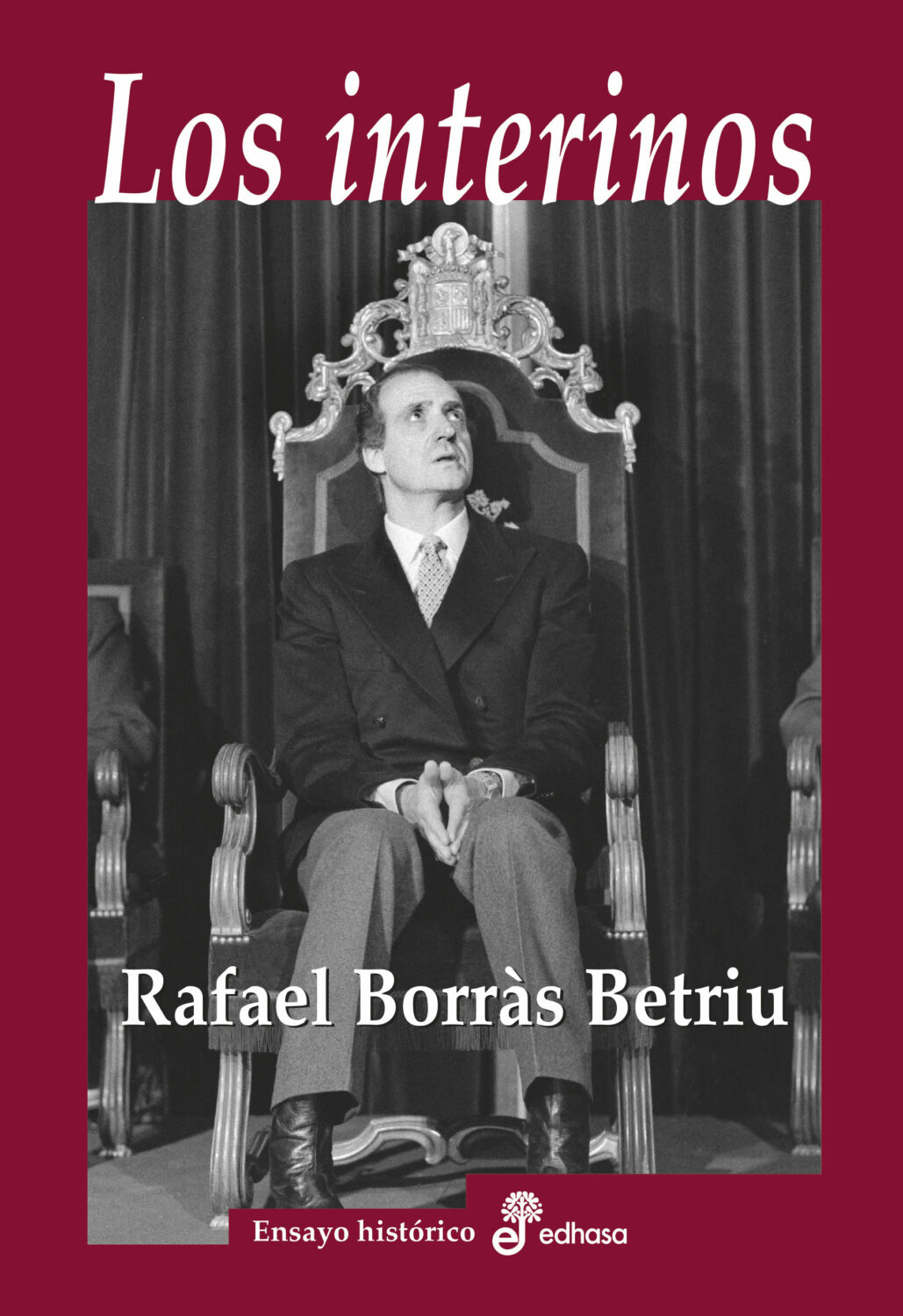

En ‘Los interinos’ (2014), Rafael Borràs, el gran editor intelectual del Grupo Lara detalla con cierto pormenor los entresijos de aquel Planeta de 1977. Concretamente, narra las tensiones, no por ello menos jocosas, de la promoción del premio por España. Aunque es un pasaje largo, muy largo, se me permitirá reproducir la literalidad de lo dicho por Rafael Borràs. Describe mejor que cualquier otro documento cómo era la España que recibe a Semprún y lo que por entonces yo también descubría: la pervivencia de las dos Españas, así como la arrogancia del antiguo régimen literario.

La concesión del premio a Jorge Semprún, al margen de la escandalera política, también trajo cola en el pequeño mundo literario. Resultó que Lara se lo había prometido, o así lo entendieron ellos, tanto a Manuel Barrios como a Ángel Palomino. Yo supongo que, meses atrás, cuando cada uno le preguntó qué posibilidades tenía de ganar si concursaba, Lara debió de darles alas con el deseo de que el jurado tuviese el mayor número posible de obras donde escoger. Pero ya es sabido que, en ciertos casos, siempre hay quien sólo escucha lo que desea oír.

Llegada la hora de la verdad, el jurado, a instancias de Lara, optó por dejar las novelas de Barrios, Vida, pasión y muerte en Río Quemado, y de Palomino, Divorcio para una virgen rota, finalistas ex aequo. Pensé que llevar de compañeros de ticket, ganador y colocado, a cualquiera de los dos no era como para que Semprún se dedicase a lanzar cohetes, pero compartir con ambos presentaciones, firmas y entrevistas supuse que rebasaría su posibilidad de aguante. Solo con Barrios, desde el punto de vista de la posición política, la cosa hubiese resultado menos explosiva.

Para Lara el intento de apaciguar a la vez a Barrios y a Palomino era la única salida del inbroglio que se había creado. Palomino aceptó, pero Barrios se negó a publicar su obra en Planeta y montó un pollo impresionante, con descalificaciones que, tras agotar todas las vías conciliatorias, supongo, obligó a Lara a llevarlo a los tribunales, donde ganó la demanda. De cara al pequeño mundo en que nos movíamos, Barrios sumó a la sospecha, cierta o falsa, de que se le había engañado, la pequeña aura que en todos los órdenes de la vida proporciona el victimismo.

Mario Lacruz, entonces en editorial Argos, se había apresurado a contratar el libro de Barrios. Lo editó en marzo de 1978 con una faja que decía: «La novela que fue desplazada por el libro de Semprún», sin especificar de dónde, pues se daba por supuesto, de manera ingenua, que cualquier ciudadano que en una librería le echase una ojeada estaba al corriente de un pequeño escándalo literario ocurrido medio año antes y que solamente interesaba al gremio de la pluma y aledaños mediáticos, alguno de los cuales tuvieron ocasión de ejercitarse en el amarillismo más barato.

Barrios seguiría siendo un escritor que había obtenido 37 premios literarios, pero del que ningún lector recordaba el título de ninguno de sus trece libros.

Ángel Palomino aguantó mecha, pero exigió que en la segunda solapa de su obra no se anunciase la obra ganadora; la compañía de Jorge Semprún y su ‘Autobiografía de Federico Sánchez’ debió considerarla contaminante. En justa correspondencia, en la segunda solapa de la obra ganadora no se anunció la de Palomino, sino En el día de hoy, de Jesús Torbado, que el año anterior se había alzado con el premio.

Pero la obra de Semprún genera incomodidad no solo entre sus adversarios, sino entre sus antiguos camaradas, con un Partido Comunista recién legalizado. Sin ir más lejos, algún amigo muy cercano, como el editor y editorialista de El País, Javier Pradera, escribirá una reseña moderadamente hostil que publica en Diario 16. La cosa tiene su aquél: la obra galardonada está dedicada principalmente a Pradera.

Pero, más allá de esa anécdota y más allá de los vaivenes de la camaradería y la amistad, la ‘Autobiografía de Federico Sánchez’ desconcierta literariamente. No pocos quedan sorprendidos por el género de la obra, por el rótulo que se le adjudica, por el galardón que se le concede. Hay confusión. ¿Qué es la ‘Autobiografía’? ¿Lo que enuncia su título? ¿Una novela, obra galardonada como tal?

La ‘Autobiografía’ se interna en géneros diversos: entre ellos, propiamente, el de la ficción novelesca; y en el memorial que dice ser. Es también un ajuste de cuentas con el pasado, con sus antiguos correligionarios, sus dirigentes, y con lo que el personaje, Federico Sánchez, fue: un agente novelesco, eficaz; un agente comunista en la España de Franco, que supo ver los necesarios cambios que el PCE esperaba o auspiciaba; y un agente estalinista, él mismo, que tras una larga epifanía dejará de serlo.

Todo ello confunde al lector, al menos al lector menos preparado o pertrechado intelectualmente, al lector inmaduro (como puedo serlo yo mismo entonces). De hecho, al margen de sus destinatarios, la ‘Autobiografía’ es una obra confusa. Y no le doy un sentido negativo a la palabra.

Por ese tiempo y en distintas disciplinas y artes se confirma la sospecha de que los géneros literarios, con reglas de distinta observancia, pueden entreverarse, mezclarse o solaparse. Entre el modernismo de las vanguardias a comienzos del siglo XX y el posmodernismo, que se desarrolla a partir de los años cincuenta del Novecientos, no pocos creadores practican conscientemente escrituras que se saltan los protocolos y las reglas, esas que prescriben o prohíben lo que puede hacerse dentro de cada género.

Estamos asistiendo a la literatura del agotamiento, en palabras de John Barth. Estamos asistiendo a la imposibilidad de las vanguardias, de la originalidad absoluta.

Frente a ello se desarrolla lo que Clifford Geertz llamará justamente géneros confusos. La mezcla irónica que asume fiel pero irónicamente la tradición, el peso de la tradición, para crear algo nuevo. Ya que no hay nada ciertamente nuevo bajo el sol, lo original puede venir del lado de la hibridación.

Así, con la ‘Autobiografía de Federico Sánchez’ estamos ante un ejemplo de género confuso, cuyo principal rasgo es el de las fronteras fluidas y la inobservancia de las reglas que rotundamente permitían separar las disciplinas de las escrituras, la ficción de la memoria. La confusión que Semprún practica conscientemente la padece –vamos a decirlo así– quien lee o, al menos, muchos de quienes leen sin conocer estos juegos literarios o metaliterarios y autorreferenciales.

Yo mismo descodifico la obra por entonces sin saber muy bien qué pacto autobiográfico ciñe al autor ante al lector, por decirlo con palabras de Philippe Lejeune (1975). ¿Qué se dice y qué no se dice en una autobiografía, en esta ‘Autobiografía’? ¿Qué podemos exigirle al autor? Trataré de explicarme muy brevemente. Y mientras esto digo pienso en la obra de Semprún.

Los individuos nos pasamos la vida fantaseando con aquellas cosas que podemos hacer. Nos pasamos la vida celebrando o lamentando lo que hemos hecho, los actos que habríamos podido emprender o descartar. Nos pasamos la vida cavilando sobre esto o aquello en silencio o en secreto, sin revelarlo o confesarlo.

Puede que, al final, lo hagamos o no. Si, además, luego lo verbalizamos, lo escribimos, aquello que queda reflejado es una mínima parte de lo que estuvimos pensando antes, durante y después del acto y de su recuerdo parcial y anotado. El olvido voluntario o involuntario y la elipsis son mecanismos de producción de la autobiografía.

Es más, si eso mismo lo contamos verdaderamente a un tercero, a un público, entonces el pudor, la reserva, el narcisismo y el interés nos hacen abreviar, ordenar, resaltar y excluir el torrente de cosas dichas. A esto último, a la concatenación de estos verbos, lo llamamos narrar. Implica decir y no decir, revelar y ocultar.

Insisto. Nos pasamos la vida anticipando lo que podría sucedernos si emprendiéramos este o aquel curso de acción. Columbramos, sospechamos, sopesamos un porvenir no materializado, un futuro sólo evanescente. Nos valemos de una imaginación predictiva y nos servimos de una imaginación retrospectiva que ordena, exhuma o excluye buena parte de lo acontecido.

Una parte fundamental de la existencia no se da, no se materializa… y, encima, esas cavilaciones de este o aquel individuo, del agente comunista o del lector, nos afectan hondamente. El asunto es raro o risible o patético. Es humano.

Puede muy bien ocurrir que lo no sucedido e incluso lo ficticio o directamente la mentira cobren mayor impacto emocional que lo ocurrido, lo ordinario: para quien escribe y para quien lee. Puede que nos trastorne más lo engañoso, aquello que no se consumó, que lo fáctico y contundente, sea esto venturoso o desdichado.

Imaginemos otra vez a alguien que escribe su autobiografía. ¿Qué es lo que realiza? Abrevia, ordena, resalta y excluye. Es decir, narra. Y al hacerlo, por muy expansivo, desinhibido, parlanchín o bocazas que sea, guardará reserva.

No todo puede contarse y, menos aún, sin elaboración y montaje. Como dijo Jorge Semprún en repetidas ocasiones, el recuerdo del testigo (sobre todo el recuerdo de quien ha padecido persecuciones, la represión o el miedo más atroz) es un material en bruto que no nos alecciona necesariamente. Hasta lo más estremecedor debe ser recortado y ordenado. Y, en el mejor, de los casos, convertido en literatura (buena o mala), que siempre será una parte exigua y decible.

No recordamos todo, no siempre damos el mismo sentido a lo recordado e incluso podemos engañarnos involuntariamente con recuerdos falsos, creadores o encubridores.

El público potencial de la autobiografía sabe o sabrá cosas: a pesar de lo voluminosa que pueda llegar a ser la obra, del individuo que escribe sobre sí mismo apenas averiguaremos datos, únicamente una parte infinitesimal de todo lo vivido o cavilado, ahora sólo recordado.

Y esto se debe no sólo a que quien escribe se cubra, se encubra, se oculte o se cancele. Se debe sobre todo a que buena parte de lo que la persona es, hace o especula no se revela, no se explicita o no se verbaliza.

Jorge Semprún habla de Federico Sánchez a calzón quitado (signifique esto lo que signifique). Habla sin apenas veladuras o correcciones políticas (diríamos hoy). Y habla empleando dos tipos de enunciación: en segunda y en primera persona. Que la voz narrativa esté en segunda persona suele ser poco común.

Estamos acostumbrados a que, si de memorias o autografías hablamos, la voz esté en primera persona. Sin embargo, como probara con eficacia Juan Goytisolo en sus obras de entonces, y con quien con Semprún mantendrá una fraternal amistad, el tú al que se dirige el narrador es el Federico Sánchez de quien por mano interpuesta se escribe una autobiografía. Ese uso de la segunda persona es una interpelación y es una inquisición. Es un desdoblamiento que da fuerza y autenticidad a lo revelado, por escaso que sea.

Por supuesto, entre quien escribe y quien lee, seda ese pacto autobiográfico al que antes me refería, un acuerdo según el cual lo relatado –por extenso o breve que sea– es verdadero. Las marcas del género imponen esta regla. Esta regla de estricta observancia permite contar poco o mucho, pero siempre lo ocurrido o factual, lo sucedido según el autor recuerda, sujeto al que le exigimos fidelidad, no fabulación.

Para las ficciones propiamente dichas ya tenemos la novela. Por ello al novelista no se le exige fidelidad alguna a los hechos relatados. Estas cuatro cosas son archisabidas, efectivamente conocidas por toda persona acostumbrada a leer. De niños aprendemos bien pronto a discernir qué es ficticio y qué es real y si somos lectores consumados sabremos cuándo estamos ante una autobiografía y cuándo estamos ante una novela.

¿Y qué ocurre cuando un escritor, supuestamente llamado Juan García, gana un premio de novela al que se ha presentado con una obra titulada originaria y provisionalmente ‘Testimonio’? Si es efectivamente un testimonio, debe regir el pacto autobiográfico. Pero aquí, en este caso, se da la particularidad de que hay un tercero, precisamente de quien se revela poco o mucho. Juan García es el seudónimo que Jorge Semprún emplea para presentar su obra sobre Federico Sánchez al Premio Planeta: para presentar el original a un galardón al que optan novelas.

¿Cómo leyeron ese ‘Testimonio’ o ‘Autobiografía’ sus primeros destinatarios, entre los que me cuento? ¿Y cómo lo leerán o lo releerán los destinatarios que hoy volvemos a sus páginas? Sin duda, entonces y ahora los receptores se sirven de los paratextos (de las leyendas, instrucciones, acotaciones y aclaraciones que dictan cómo interpretarse la obra). Se valen también de las promociones para aclarar ante qué libro estamos.

Pero ya lo he dicho: la promoción del Planeta de 1977 es muy conflictiva. Por lo poco que pude saber entonces, estas confusiones textuales y extratextuales (políticas) se me antojaron divertidas, estimulantes y con su punto de aturdimiento. Repito: yo sólo era un lector de 19 años.

Hoy, como historiador cultural, me parecen un material de primera para releer una y otra vez al autor en una clave compleja, para analizar el contexto de recepción y para seguir disfrutando de la obra de Jorge Semprún. A Semprún volvemos, dada la vida que su obra conserva. No hay un legado de Semprún, si por tal entendemos el patrimonio del muerto. Hay, por muchas razones, un patrimonio vivo que nos reclama, dada su total vigencia y paradoja.

Por eso, yo sigo adentrándome en ese mundo literario. Y seguiré, pues toda obra con potencia –con logros y abolladuras– favorece muchas interpretaciones o, sencillamente, resiste nuestra interpretación.

- Juan Gabriel Vásquez y el arte de Feliza Bursztyn - 9 abril, 2025

- ¿Todos nos llamamos Samsa? Lectura y relectura de Kafka - 7 marzo, 2025

- ¿Para qué sirve el pasado? No hay historia sin público lector (y II) - 3 enero, 2025