Un gran optimista sobre el futuro de la herramienta con la que forjó su obra, Vargas Llosa acentuó lo local siendo cada vez más universal. “El español es variopinto, es una lengua en la que se expresan los matices, las variantes de muchas idiosincrasias, de muchas tradiciones”

#MAKMALibros

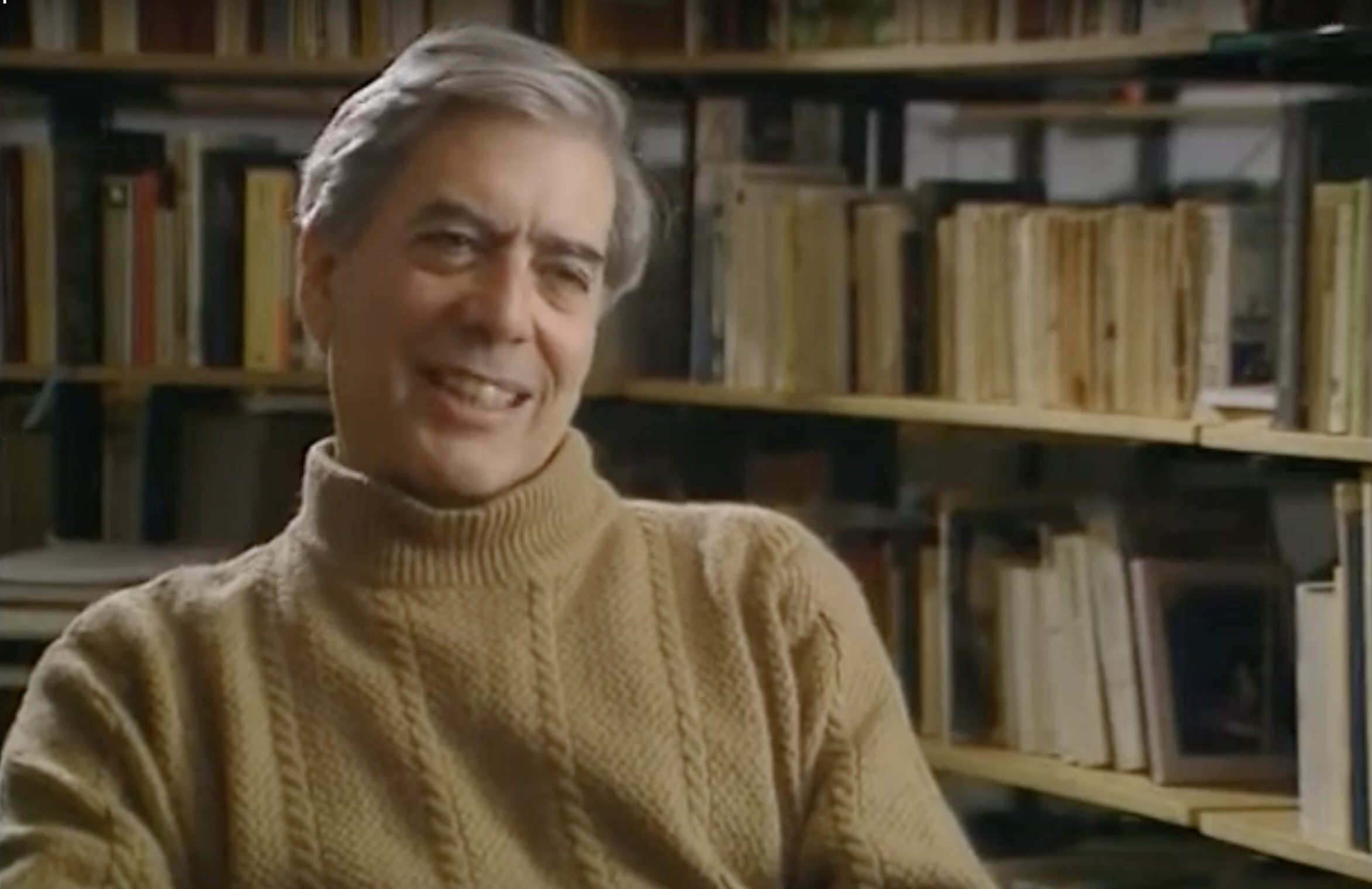

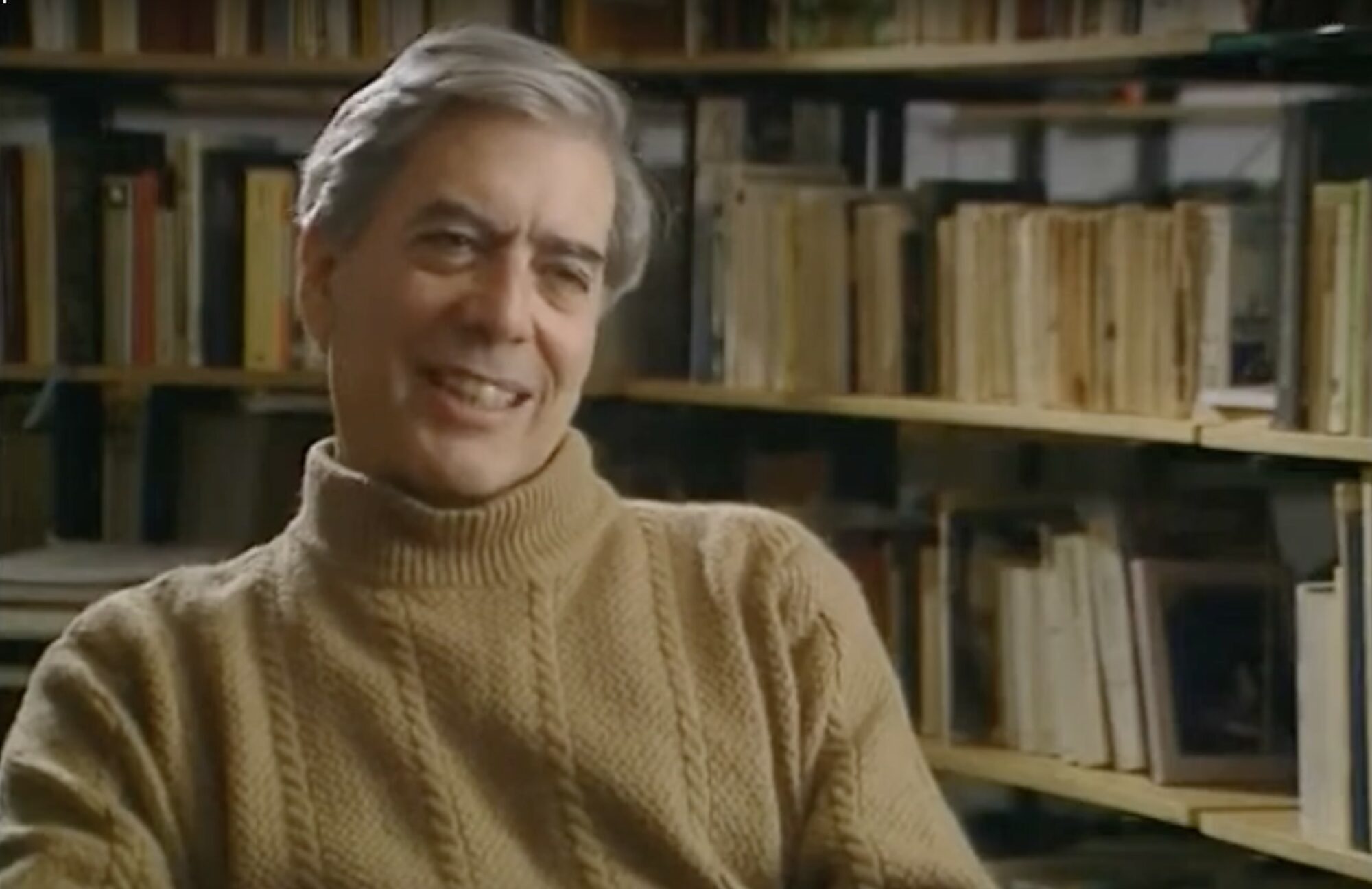

Mario Vargas Llosa (1936-2025)

Premio Nobel de Literatura 2010

Fallecido el domingo 13 de abril de 2025 a la edad de 89 años

#MAKMAAudiovisual

‘La última palabra. La Academia y el futuro del español’

Documental dirigido por el periodista y cineasta Javier Martín-Domínguez

Producido por Procesos Creativos y emitido por Canal + en 1996

De todas sus casas posibles, de la natal en Arequipa a la agitada Lima, de sus amadas Barcelona, París o Madrid, yo fui a conocer a Mario Vargas Llosa a su residencia más insospechada, pero quizá a la que mejor casaba con su carácter cosmopolita, liberal y conservador. La invitación fue para visitarle en Londres, donde daba clases, (obviamente) escribía y quizá preparase su sigilosa ascensión a la cúspide literaria del Nobel.

Vargas Llosa aceptó ser parte de un documental que titularíamos ‘La última palabra’ y cubriría la historia y la actividad de la Real Academia Española (RAE), a través del seguimiento de su elección como académico y acceso al sillón L (mayúscula).

Seguiríamos el rito hasta el final, hasta el paseíllo del elegido flanqueado por los cabestros (que serían sus predecesores en el rito de ingreso, Luis Goytisolo y Emilio Lledó) y el discurso de aceptación y la consiguiente respuesta del académico y nobel Camilo José Cela. El gallego nos obligó a ir a su tierra, a Iría Flavia, para recabar sus opiniones sobre la Academia; y, contra la advertencia de un colega, no nos mordió.

Mario nos llevó más lejos, hasta el barrio de Knightsbridge, en Londres. Su esposa nos flanqueó en la puerta –de un marcado rojo londinense– y subimos al segundo piso del dúplex donde tenía su estudio de trabajo. (De aquella conversación apenas se usaría ni una décima parte, como pasa siempre en los audiovisuales, esclavos de un tiempo de emisión. Del resto, recuperamos ahora, aquí, algunos fragmentos de los pensamientos del escritor).

Todo nos predisponía para hablar en la lengua de Shakespeare, pero, obviamente, nuestra guía sería Cervantes. Ese sentimiento esquizoide del idioma –el que provocan los idiomas diferentes cuando vives en un entorno de otra lengua, pero trabajas en la propia– tenía en el prolífico y, a la vez, medido escritor que fue Vargas Llosa un efecto beneficioso.

Mario Vargas Llosa (MVLL): “Es una experiencia muy interesante que yo viví por primera vez en Francia, donde pasé casi siete años en los 60. Creo que el vivir inmerso en un mundo lingüístico diferente del propio tiene el peligro del debilitamiento, incluso de la disolución de la patria lingüística; pero también el de un enriquecimiento. Uno empieza a sentir de una manera mucho más entrañable su propia lengua cuando tiene que estarla confrontando constantemente o cotejándola con otra. A mí me pasó en Francia y creo que me ha pasado, también, en el mundo anglosajón, donde he vivido muchos años. Creo que el estar de continuo en esa cierta tensión que da el vivir a caballo en dos mundos lingüísticos hace que la relación con la propia lengua sea muchísimo más entrañable, que uno sienta de una manera mucho más matizada, más rica, lo que tiene de original y, también, las propias limitaciones y deficiencias. Es una experiencia que a mí me ha servido muchísimo, y de lo que estoy seguro es que yo no escribiría el español que escribo si no hubiera tenido la experiencia de Francia y de Inglaterra”.

Si el juego entre dos idiomas se antoja tan enriquecedor como complejo, también lo debe ser el del uso de un mismo idioma, pero con las peculiaridades y localismos a los que debió de enfrentarse el escritor de Lima cuando se hubo instalado, primero, en Barcelona y, más tarde, en Madrid. ¿Puede que la globalización y el uso de las nuevas tecnologías acaben por achicar el espacio y la riqueza de un mismo idioma con aportaciones diferenciadas?

Cuando conversamos en Londres, Mario Vargas Llosa se preparaba, en la distancia, para entrar en la Academia, no en la peruana, sino en la RAE, sita en Madrid. Aún no estaba el Nobel en el horizonte, y este reconocimiento era, sin duda, de lo más halagador para el escritor nacido en Arequipa, que preparaba su discurso para hacer efectivo el ingreso en la institución.

(MVLL): “Lo recibí con mucha sorpresa, al principio, y, después, con gratitud. Es un gesto que yo valoro muchísimo. Para mí, en cierta manera, ese ingreso a la Academia consolida, sobre todo, mi relación con España. Desde luego, mis vínculos con España son muy antiguos y lo mismo hubiera sido entrar o no entrar a la Academia, pero el hecho de formar parte de una institución tan representativa de España es como algo simbólico y lleva, pues, muchísimos años, de tal manera que, para mí, tuvo ese significado. Ahora, de otro lado, la Academia, que ya no es lo que representaba en el pasado –celosa de la tradición y más bien desconfiada de la modernidad–, es una institución que se ha modernizado, que tiene las puertas y las ventanas abiertas a esas múltiples manifestaciones que tiene el español en el mundo. No es una institución que tenga la misma significación que tuvo en el pasado. Es una institución que representa a la lengua, a una riquísima tradición, a una presencia que está en constante estado de recreación y que necesita alguien que vaya, si no guiando y orientando este proceso, por lo menos coordinando esta transformación que sufre la lengua constantemente. Creo que esa es la razón de ser de la Academia”.

Las palabras son el instrumento que eligió Vargas Llosa para su relación y presencia en el mundo. Siempre dijo que lo más importante que le pasó en la vida fue aprender a leer. Y aquel español de Lima, tamizado por Barcelona y por Madrid, le posibilitó ver la riqueza de la herramienta que le permitió crear su obra: novelas, ensayos, periodismo…

(MVLL): “El español es variopinto, es una lengua en la que se expresan los matices, las variantes de muchas idiosincrasias, de muchas tradiciones. El español lo hablan veintitantos países en el mundo, y todos tienen unas ciertas características vocales regionales que, por supuesto, están representadas en la lengua, y eso le da al español una rica coloración. Pero creo que el tronco común se mantiene firme, ahora mucho más, con el desarrollo de los medios de comunicación. Creo que eso ha servido mucho para fortalecer ese denominador común, acelerando los intercambios; en España, por ejemplo, el hecho de que hayan tenido mucha popularidad las telenovelas mexicanas y venezolanas, pues ha hecho que muchos mexicanismos o venezolanismos se popularizaran. Me divirtió mucho, hace unos años, de pronto, oír decir a unos jóvenes en Madrid ‘chévere’ por las calles. Seguramente, esa era la influencia de los culebrones venezolanos y creo que, recíprocamente, pasa lo mismo en toda América Latina, donde la televisión española llega a través del cable a una audiencia enorme: que el denominador común se mantiene con una rica floración de variantes, lo que es, por supuesto, un enriquecimiento para la lengua”.

Desde este Londres con vida diaria en inglés y trabajo en español, ¿cómo ve Vargas Llosa la fortaleza del español en el mundo? ¿Será un idioma subordinado al inglés de los negocios y de la tecnología o mantendrá su ascenso y su presencia?

(MVLL): “Mi impresión es que el español goza de muy buena salud en el mundo; creo que es una lengua en expansión. Desde luego, eso es evidente en los Estados Unidos, con al menos unos veinte millones de hispanohablantes, y creo que la cifra va a ir creciendo. Pero, además de Estados Unidos, creo que es una lengua que ha ido conquistando las cabeceras de playa en otras culturas, en otras sociedades. Quizá, el hecho más interesante es que este proceso de expansión del español ha surgido espontáneamente y no a consecuencias de una política o una promoción económica que hayan llevado a cabo los Gobiernos de los países. Para mí, el hecho de que haya surgido de forma espontánea es una garantía de perennidad”.

El oficio de escritor

Dada la herramienta –“el español variopinto”, como él lo llamaba–, la gran curiosidad era saber cómo se montan las tramas, cómo se planifica la obra, cómo crece la novela. En ese punto, preguntamos al escritor por su modelo de trabajo, por la inspiración y el oficio. Y el secreto, de carácter picassiano, siempre es el del orden y la constancia…

(MVLL): “Bueno, yo trabajo de una manera muy disciplinada; trabajo todos los días con un horario bastante estricto. La experiencia me ha enseñado que es la única manera de que yo acabe un libro: trabajando con esa asiduidad. Trabajo, generalmente, los días de semana en novela, ensayo o en el proyecto en el que estoy, y los fines de semana hago periodismo. Para mí, el periodismo es la manera de tener un pie en la calle, de estar vinculado a lo que está ocurriendo, digamos, a la historia viva. No me gusta la idea del escritor que se mete en un cuarto de corcho, que se mete un mundo privado. Considero muy importante que la vida de la calle esté constantemente irrigando un poco el mundo de la fantasía de la invención; y eso significa el periodismo para mí, ese puente con la realidad, que creo que se puede llegar a cortar cuando uno se confina en lo puramente imaginario”.

La palabra escrita frente a la palabra hablada ¿pierde su frescura, su capacidad de sorpresa, pierde fuerza sobre la realidad cotidiana que quiere describir?

(MVLL): “En mis novelas, he tratado de reducir al máximo esa distancia entre la palabra escrita y la palabra hablada; existe y creo que no puede no existir. Creo que la literatura es un objeto artístico que requiere una reelaboración de la materia prima: en este caso, del lenguaje hablado, que no se puede trasladar lo hablado a lo escrito si se quiere conseguir una categoría de tipo artístico. Lo que sí se puede es procurar que esa distancia no sea muy grande, dado que, a veces, lleva a una incomunicación, que es lo que ha pasado, a veces, con escritores que hay que leerlos con diccionario. A un escritor que hay que leerlo con diccionario no es un escritor que sea mi favorito, en ningún caso. Bueno, creo que la relación que tiene un creador con la lengua pues no es, exactamente, la que tiene un investigador, lexicógrafo, un lingüista, un gramático. La relación de un creador está más cerca, precisamente, de esa lengua en transformación, que se va modificando en función del desarrollo de la historia, la renovación de las experiencias y, también, de los intercambios, los desafíos que sufre la lengua de parte de otras lenguas y otras culturas; ese es el aporte de la invención, de la imaginación. Creo que en ese campo es donde un creador, un artista, puede contribuir más al trabajo de los académicos”.

¿Cómo es, entonces, la relación del Vargas Llosa escritor con el diccionario: de consulta, de dependencia…?

(MVLL): “Ahora, yo consulto mucho el diccionario, aunque creo que no tengo la beatería del diccionario. Cuando escribo una novela o una obra de teatro, el oído, la memoria, prevalecen, sobre todo, aunque consulte el diccionario. Quiere decirse que si hay una contradicción entre lo que es, para mí, una palabra viva que necesito usar y la palabra que aconseja el diccionario, pues sacrifico el diccionario. Esta desconfianza, ese rechazo juvenil que tuve por el diccionario cuando parecía que el idioma almacenado en el diccionario era un idioma muerto, congelado, y que había que estar en permanente entredicho con el diccionario si uno quería ser un escritor acartonado, no un escritor académico. Bien, es como un sarampión por el que hay que pasar, pero que uno puede quedarse mucho en él, sobre todo, ahora. Eso que fue una censura, un abismo entre el español de la Academia y el español de la calle, prácticamente no existe”.

Otro punto es el caso del traslado de la palabra a otro medio, como el cine. ¿Cómo lo ha vivido Vargas Llosa en el caso de sus novelas convertidas en películas?

(MVLL): “Bueno, he participado en una sola de estas adaptaciones que se han hecho al cine de mis novelas, y tengo que reconocer, con cierta amargura, que fue una adaptación bastante fallida, de la que asumo toda responsabilidad. Quizás por eso no he intervenido en otras adaptaciones, y he dejado que los directores, los guionistas, trabajaran con toda libertad; y los resultados han sido regulares, en algunos casos, menos malos, en otros, o francamente malos”. [Aquí, la mueca sonriente que tanto aflora en la cara del escritor se hace más clara y demuestra que se toma las cosas con suficiente distancia y humor].

Una última pregunta –más literaria, de sus gustos personales– sobre la elección que hizo de un escritor como Azorín para dedicarle su discurso de ingreso en la Academia. ¿Por el estilo de su escritura, por su afinidad a sus temáticas?

(MVLL): “Bueno, la razón por la que he elegido a Azorín como tena del discurso de incorporación es, simplemente, por mi cariño y admiración por la obra de Azorín. Yo, cuando estaba en el último año de secundaria, leí dos libros de Azorín, ‘Al margen de los clásicos’ y ‘La ruta de Don Quijote’, pequeños libros publicados por la editorial Losada de Buenos Aires, y para mí fueron muy importantes. Uno de ellos porque, además, me abrió las puertas del Quijote: gracias a ese libro, yo leí el Quijote; y, por otra parte, descubrí a un escritor que he estado leyendo desde entonces, con un cariño y una admiración que no ha retrocedido nunca. Creo que Azorín nunca escribió una obra extraordinaria, una novela, un ensayo fuera de lo común; eligió el formato menor (creo que tenía que ver con su visión del mundo). El conjunto de su obra es de una enorme riqueza y, sobre todo, lo que concierne a la lengua. Siempre he estado leyéndolo y releyéndolo, y en mi discurso he querido tocar un aspecto que para mí es, quizá, el más original de Azorín: la categoría artística que él le dio a géneros menores, como son el artículo periodístico, la reseña, la nota de viajes, el reportaje; géneros efímeros que suelen desaparecer con el periódico. Creo que, en su caso, ese es el aspecto más creativo, más original, más novedoso, de una obra que fue inmensa y que, por su puesto, también comprendió obras de teatro. Además, el hecho de que Azorín fuera académico, y que no por ser académico nunca dejara de ser un creador, un artista desde ese rincón que él eligió: el del formato menor. Esas han sido las razones por las que he decidido hablar de Azorín en el discurso”.

El gran novelista mirando a lo pequeño, al arte de contar en el frágil papel de periódico, que mañana será pasto del olvido, como hizo Azorín. Aquí, se retrata completamente Mario Vargas Llosa, capaz de saltar de un género a otro, de la gran novela al artículo de actualidad, con la misma enjundia y la fluidez que requiere un tipo u otro de narrativa.

El paseíllo del maestro de las letras

Concluimos aquel rodaje, el del ingreso del escritor de Arequipa, nacionalizado español, en el caserón de la Real Academia, en una tarde de pompa y circunstancia, con la presidencia de los reyes de España, con el nobel Camilo José Cela al otro lado del estrado como buen presagio, Fernando Lázaro Carreter y Víctor García de la Concha pendientes de cada detalle, y los cabestros Luis y Emilio sonrientes y orgullosos de haber dado el paseíllo a la gloria a aquel chico del boom convertido en maestro de las letras.

- Mario Vargas Llosa: últimas palabras sobre el futuro - 15 abril, 2025

- Hotel Proust (Cabourg, habitación 414) - 12 abril, 2025

- Manuel Vicent, crónica ensimismada del escritor que amaba los periódicos - 30 mayo, 2024