#MAKMALibros

¿Quiénes leen a los historiadores? ¿Qué utilidad le ven a esta disciplina?

Un artículo de Justo Serna (historiador, ensayista) y José Luis Ibáñez (editor, escritor e historiador)

Este artículo es fruto de un diálogo. Es una reflexión común y compartida sobre la historia y su influencia, sobre la investigación y su divulgación. Lo íbamos a titular ‘No hay historia sin divulgación’. Pero también podríamos haberlo titulado ‘No hay historia sin difusión’. O, incluso, con un rótulo más atrevido: ‘No hay historia sin público lector’. Optamos por este.

Parte primera

El público lector de los historiadores no se limita a los colegas del mundo académico, abiertos o no al exterior. No se reduce a nuestros pares intelectuales: los pares…, guarecidos o encerrados mientras desarrollan una investigación concreta. Ahora bien, no siempre esos colegas nuestros atienden a quienes se dirigen o deberían dirigirse: ese público lector que va más allá de las barreras académicas.

Preguntamos… ¿Quiénes leen a los historiadores? ¿Qué utilidad le ven a esta disciplina? ¿Un historiador hace lo que hace sólo para sí mismo? Respuesta: en parte sí, porque todos hacemos cosas que nos interesan, más allá de que otras personas puedan interesarse por lo mismo. Preguntamos… ¿Las hacemos para nuestros compañeros, para los colegas de departamento académico, de biblioteca o de archivo, etcétera, esos lugares en donde compartimos momentos de investigación?

Un historiador hace lo que hace para explicar a la sociedad civil en qué ha consistido el pasado y cuánto de ese tiempo pretérito queda todavía en el presente y cuánto se ha perdido. En breve, para explicar por qué hay lo que hay o qué ha dejado de existir.

Estamos de acuerdo en la necesidad de preguntarnos por cuestiones historiográficas. ¿Qué es la historia? ¿Quiénes hacen historia? ¿Y para qué la hacen? ¿Quiénes escriben la historia? Son preguntas básicas, propias de historiadores.

Podemos y sabemos investigar. ¿Por qué? Porque hemos sido formados académicamente para plantearnos cuestiones: un objeto de conocimiento. Y para buscar las fuentes que puedan aclararnos ese objeto de conocimiento.

Somos historiadores porque seguimos unos protocolos, unos procedimientos. No podemos investigar, escribir o producir historia a nuestro albur, según las apetencias y sin atenernos a unas reglas. Estamos ceñidos. Como en toda disciplina. El resultado, previsible o imprevisible, es o puede ser colosal. De repente, lo investigado no es solo algo remoto. De pronto descubrimos cosas que atañen al presente.

Ahora bien, muchas veces el público se queda con la idea de que los historiadores se ocupan del pasado por escapismo: por alguna rareza personal. ¿Para qué emplearse en aclarar el pasado si vives en el presente? Alguien muy bien puede reprocharnos: ustedes se representan del pasado seguramente para evadirse de este mundo que nos aturde, que es el presente.

¿Para qué ocuparse de temas remotísimos cuando podrían emplear su tiempo en asuntos del mundo actual? ¿De qué nos sirve preocuparnos por la Antigüedad, por la Edad Media, por la Historia Moderna. Un público urgido por el presente se preguntará razonablemente a quién puede interesar todo eso.

Y ese mismo público podría decirnos… Entendemos que os ocupéis del siglo XIX, que, en fin, nos queda ya muy lejos. Entendemos que os ocupéis de la Guerra Civil, que no deja de ser un fenómeno ya muy distante. Pero aquello que debería interesaros, historiadores, es principalmente el mundo actual. Pero nosotros, los historiadores, nos preguntamos qué es lo actual, en qué se basa la actualidad.

Un ejemplo bastará. Hace unos años, uno de nosotros impartía clases de una asignatura titulada Introducción al Mundo Actual, de primer curso. Había que abordar el atentado contra las Torres Gemelas. El profesor se dirigió a sus alumnos, diciéndoles literalmente: hoy vamos a hablar del 11S. De repente observó caras de incredulidad y de estupefacción. De ignorancia.

El profesor preguntó y se preguntó qué ocurre. ¿Acaso no sabéis de qué estamos hablando?, dijo. Los alumnos negaron saber qué es el 11S. En plena discusión, el profesor no da crédito. Vamos a ver –aclara–, ¿no habéis oído hablar de las Torres Gemelas? Un alumno aventajado respondió: ¡ah!, bueno, sí, es eso que ocurrió el año en que yo nací.

Imaginemos un caso más cercano o más lejano, según. Uno de los dos autores de este escrito nació en 1959. Imaginemos que cualquiera respondiera algo así como: uf, eso me queda muy lejos. Por supuesto, a esa persona satisfecha con su desconocimiento, podríamos reprocharle la ignorancia voluntaria. ¿Pero cómo dices eso si 1959 es el año del Plan de Estabilización y de la inauguración del Valle de los Caídos en España, de la Revolución cubana, de la fabricación del primer Mini? No, no puedes pretextar desinterés o ignorancia: eso que sucedió aquel año todavía nos marca, aún nos condiciona. Así de simple; así de tremendo.

Parte segunda

No pocas personas, cuando piensan en los historiadores, los suponen señores muy mayores (preferentemente señores) con los hombros encorvados. Los identifican como personas prematuramente envejecidas. Durante años se han quemado las pestañas leyendo y consultando libros antiguos y legajos abultados. Durante décadas han consumido sus vidas otra vez leyendo y consultando expedientes de hojas amarillentas y quebradizas. Los imaginan como eruditos que apenas pisan la calle, la vida y la vida públicas, encerrados y desempeñando su tarea casi sacerdotal y retirada. Y poco más.

Pero resulta que no es así. O al menos no debería ser así. Los historiadores intervienen o deberían intervenir en la sociedad civil, en las distintas esferas públicas de la sociedad civil, allí en donde se da la liza política y comunitaria.

Los historiadores deben transferir sus hallazgos a la sociedad, deben comunicar y deben difundir los resultados de sus propias investigaciones. O, en otros términos, deben plantearse una transferencia de capital humano, un repertorio de instrumentos válidos y valiosos dirigidos a públicos a los que formar e instruir. Para que sepan y puedan comparar, para que se formulen preguntas y dudas, para que se planteen la propia historicidad y la propia contingencia de sus vidas.

Es ahí cuando ya el historiador debe renunciar a su carácter de persona exquisita. No solo habla a sus sus pares, sino que también lo hace con el público ajeno. Es más: debe integrarse, formar parte de un vasto conjunto al que servir, al que radicalmente sirva aquello sobre el que el investigador ha hablado y difundido.

De lo que se trata es de que quien lea eso tenga un conocimiento más o menos cabal de qué demonios sucedió. Si no eres capaz de hacer eso, alguien ocupará tu lugar. Tienes que conseguir que eso que has alcanzado y dices llegue, que llegue a alguien. Debes mostrar el producto. Y ahí es en donde está el problema. ¿Por qué razón? Porque un producto de ese tipo debe integrarse en el negocio editorial.

No es fácil.

Esa complicación es el meollo, el busilis, de lo que hablamos ambos. Si no eres capaz de llegar a hacer eso, la difusión de tus investigaciones, lo que has hecho tú, no sirve de gran cosa. Alguien puede desmentirte. ¿Cómo que no?

Escucha, doctor, ¿cuánta gente ha conseguido entender eso que tú explicas, cuántos captan que lo que dices sirve para solucionar cualquier tipo de problema? Es entonces cuando salta la gran pregunta sobre la disciplina. ¿Para qué sirve la historia?

Parte tercera

Mucha gente cree que la historia no es un conocimiento útil o al menos que no es inmediatamente práctico. Vaya, que con la historia no resuelves problemas. Es decir, si tienes una enfermedad, acudes a un médico y a partir de los síntomas, el galeno puede atinar con tu patología, prescribiéndote los medicamentos necesarios.

¿Es tan útil la historia? Hay una tendencia arraigada, un lugar común, que sostiene la inutilidad de la historia. Se supone que los problemas del presente son del presente. Cuando nos planteamos esto, podríamos mostrar sucintamente lo que ocurría en el ámbito anglosajón y, concretamente. en Gran Bretaña hace décadas, cuando era un Imperio.

Muchos historiadores formados, no solo en Cambridge y en Oxford, fueron tempranamente reclutados para formar parte del servicio diplomático (o del espionaje rival). Eso de entrada. Se suponía que un historiador tiene datos y criterios de discernimiento. Tenían y tienen una formación humanística amplia que les permite ver los problemas diplomáticos de una manera vasta.

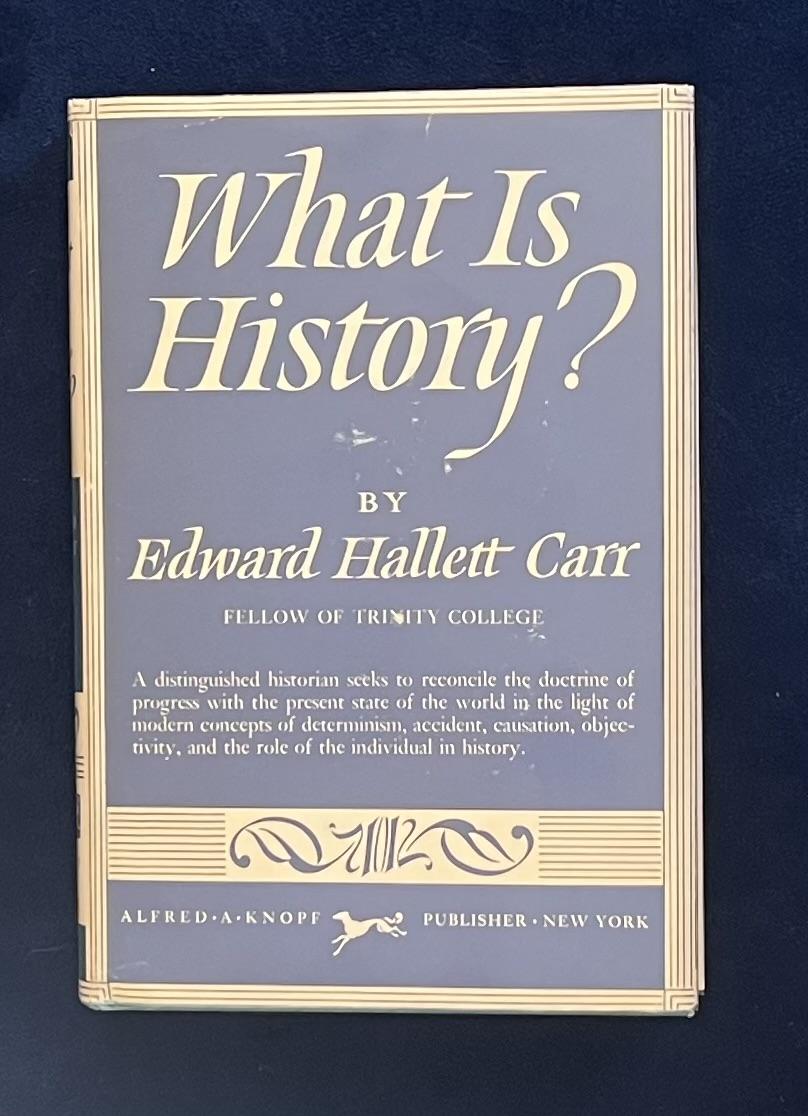

Por ejemplo, pensemos en uno de los grandes nombres de la historiografía del siglo XX, un autor indiscutible como es Edward Hallett Carr. Ya en su madurez escribió un libro titulado ‘¿Qué es la Historia?’ (1961). Carr fue diplomático durante la Primera Guerra Mundial al servicio de Su Graciosa Majestad y aprendió no solo lo que se le transfirió de la Academia, sino también aquello que observó prácticamente: política y diplomática precisamente estando allí.

Dicho en otros términos, y pasando a otra cuestión, los historiadores servimos para bastantes cosas. No solo para introducirnos en un archivo o en una biblioteca con el fin de acopiar o acumular mucha documentación o información, sino para después, o al tiempo, aclarar distintos objetos de conocimiento.

No solo el que llevamos cuando nos introducimos en el archivo o en la biblioteca, sino para abrir distintas ventanas, para abrir diferentes hijuelas. Por tanto, para pensar en temas diferentes que el archivo o la biblioteca te proporcionan. Y, como somos personas del presente, pues vemos inmediatamente el contraste con lo que estamos investigando.

Dicho en otros términos también, el caudal de conocimientos que adquirimos, el contraste de fenómenos del pasado y del presente sobre los que acabamos sabiendo o conociendo…, todo eso tiene que ser aprovechable.

Y la única manera de aprovecharlo no es solo publicando la investigación concreta (que hemos realizado, que está muy bien, y que llegue al mayor número de personas posible, que también está muy bien).

La única manera es que todo historiador debería plantearse que en cuanto se ponga a escribir, debe ser para que lo entiendan, sea una investigación de altura o sea un producto estricto de divulgación. O escribe para que lo entiendan o está fracasando.

Y eso, por ejemplo, los miembros más sobresalientes de la historiografía norteamericana lo tienen muy claro. Ocurre algo semejante en la británica. En ambos casos se impone como norma escribir bien, que se entienda el discurso, que sea persuasivo. De lo contrario, dicho producto no acabará de cumplir sus objetivos, no acabará de ser válido.

Y ahí surge algo que ambos también compartimos: uno de nosotros lo ha repetido en distintas ocasiones.

Una de las primeras frases que nos conmovieron, que nos conformaron y que a tantos nos formaron como historiadores se la debemos a Miguel Artola, uno de los grandes, uno de los popes, como entonces malamente se calificaba a quienes reunían saber y poder, al menos en el medio académico.

Miguel Artola solía decir en clase, en una de las primeras clases, si no la primera, que lo que tiene que hacer bien un historiador es escribir bien. O algo parecido a eso. Y ello lo defendía para introducir su asignatura, que entonces era Historia de la España Contemporánea. Es una sencilla frase, pero fundamental. Esto era algo para lo que, en principio, no estábamos preparados.

Creemos que vamos a la Universidad para escribir galimatías que nadie o muy pocos entenderán. Y de repente nos damos cuenta de que no, de que acudimos a la Academia para ser útiles a la sociedad. Aprender esto no es poca cosa.

Si nos estamos formando como historiadores, resulta que aprender a escribir bien es una cosa útil. Es más: es una de las cosas más útiles que podemos hacer por la sociedad.

Si pensamos en profesionales útiles, los ejemplos que nos salen inmediatamente parecen ser mucho más evidentes, como es el médico o el bombero. Por supuesto, no vamos a discutir la utilidad práctica de estos profesionales, el servicio que prestan a la sociedad.

La cuestión es si el historiador proporciona un servicio útil a la comunidad y si el hecho de escribir bien reporta beneficios sociales. La respuesta, como sabemos, es que sí, que el historiador es un profesional que investiga y difunde sus conocimientos.

Y eso solamente se consigue cuando tiene la capacidad comunicativa suficiente para hacer llegar al público lector una explicación comprensible del pasado, una explicación que sirva para entender en qué mundo vivimos hoy.

Parte cuarta

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F18a%2F7c0%2Fc61%2F18a7c0c61ff0c47945f397b97186d827.jpg)

Pero no olvidemos que alguien puede muy bien acabar preguntando: ¿y para qué demonios quiero yo captar y explicarme el presente? Pese lo que pueda parecer, esta pregunta no es impertinente, sino cabal. Está la complejidad del presente y de sus múltiples factores que puede provocar la deserción, el desinterés, la asfixia, por sentirnos incapaces de entender lo que ocurre y lo que nos ocurre. Es tal la circunstancia de hoy, que podemos desertar de lo que ocurre para ingresar definitivamente en los mundos de ficción.

Pues bien, esa pregunta (¿y para qué demonios quiero yo captar y explicarme el presente?) tiene respuesta, una respuesta sencilla y útil.

Si no comprendemos las acciones humanas, si no entendemos mínimamente los mecanismos sociales, si desconocemos cuáles son las grandes desigualdades y el funcionamiento del poder y la influencia, entonces es casi imposible que podamos deambular y desempeñarnos razonablemente por el presente. Seremos como zombis irresolutos.

De hecho, esa complejidad de nuestro mundo actual con frecuencia nos hace sentirnos así. Nos vemos incapaces de hacer cosas, ciertas cosas, porque nadie nos ha explicado cómo se hacen esas cosas o nadie nos ha dado las instrucciones mínimas para hacer funcionar las prótesis técnicas de que servirnos.

Es entonces cuando el conocimiento del pasado nos auxilia. Por ejemplo, las preguntas básicas de la humanidad no cambian de generación en generación. Por eso mismo, las respuestas genéricas que damos a los problemas que nos acucian suelen repetir en parte soluciones que en el pasado se han dado.

El bienestar, la salud, la mejora material, el progreso tecnológico, la relaciones humanas, el poder, la libertad, la obediencia, la desigualdad, etcétera, son asuntos que nos acucian desde antiguo.

También es verdad que alguna de esas preguntas no se formulaba en el pasado. O se planteaba de otro modo y con otro léxico que ya no nos resulta familiar.

Pero hoy somos conscientes de que el bienestar, la salud, la mejora, expresados así o de otro modo, son los asuntos que nos conciernen con urgencia, asuntos a los que hay que dar respuesta.

Cuanto más conozcamos ese pasado que ha influido y que nos ha traído hasta aquí, es más raro vivir en la inopia o completamente desorientado. Es más difícil que tengamos lagunas indescifrables.

Es verdad, por otra parte, que el presente no se explica solo con el pasado. Pero lo actual es absolutamente incomprensible sin saber qué soluciones se planteaban nuestros antecesores. Para poder desenvolvernos con un mínimo de pericia en el presente tenemos que tener conocimiento de lo remoto y de lo reciente.

Admitamos que el pasado no resuelve todos los problemas que nos acucian hoy en día. Pero, por lo menos, ese conocimiento nos sirve de contraste, de comparación. Aprendemos por imitación, pero aprendemos también por contraste y comparación.

Ahora, por ejemplo, a finales de 2024, estamos en una situación internacional realmente delicada. La pregunta que se hace un historiador es: ¿y cuándo no hemos estado al borde de una y de distintas crisis que se entrecruzan y se agravan?

Alguien que no disponga de conocimiento histórico, que viva a ciegas en el presente, es probable que sienta aturdimiento y una angustia absoluta.

El conocimiento histórico no te alivia enteramente, pues sabemos que el ser humano es capaz de lo peor, que las mejoras son reversibles.

Sabemos que en situaciones equiparables o parecidas a esta, los antepasados recientes o remotos han resuelto con torpeza, con escasa o mala información y hasta con desinformación absoluta. O que incluso han tomado las peores decisiones.

¿Quién no dice que ahora no vayamos a hacer lo mismo o a optar por lo peor? El desconocimiento del pasado nos hace decir y obrar con grave, con peligrosa, con arrogante ignorancia.

Recordemos.

Cuando la pandemia de la COVID-19 no pocos medios, ciertos dirigentes confusos o malévolos o muchos conciudadanos decían que nunca en la vida se había vivido algo así. Se decía que jamás había ocurrido tal cosa. Es más: llegó a afirmarse que el confinamiento preventivo era un ardid para arrebatarnos nuestras libertades.

Desde antiguo, las epidemias se contienen con el aislamiento temporal para así evitar su extensión. Desde hace muchísimos siglos, la primera medida profiláctica eficaz para no contagiarse es el confinamiento.

Si nos preocupa exclusivamente el presente podríamos muy bien decir que las epidemias o las pandemias eran en todo caso cosas del pasado. Pero, de repente, en 2020 descubrimos que una pandemia puede ser y de hecho es un fenómeno enteramente actual.

Conocer lo que ha sido la historia de las epidemias a lo largo del tiempo muy probablemente no nos alivie. ¿De qué te sirve saber que nuestros antepasados ya lo pasaron mal, muy mal, por culpa de estos contagios?

Desde luego saber tal cosa, no te libra de la posibilidad cierta y muy real de contraer la enfermedad. Pero tener nociones básicas y bien fundamentadas de lo que han sido las pandemias de tiempos pretéritos o no tan pretéritos, te ayuda a enfocar el presente sin fatalismos y sin aventurados o temerarios optimismos.

Parte quinta

Saber no te alivia, pero te permite sobrevivir con alguna luz, más allá de la oscuridad absoluta. Precisamente por eso es por lo que nos sorprende que tantos contemporáneos nuestros carezcan de todo interés por la historia. Ignorar por completo el pasado te hace vivir efectivamente en la oscuridad y en la ansiedad absolutas.

Podemos pensar que esa ignorancia se debe a la escasa capacidad comunicativa que demuestran tantos historiadores. Podemos pensar que los investigadores no están para perder el tiempo divulgando conocimientos que están al alcance de quien tenga o quiera tener interés.

Por tanto, el desconocimiento –podríamos pensar– está al margen de que los historiadores difundan mejor o peor sus erudiciones acerca de la conducta de los antecesores en el pasado.

Sin duda sorprende que pueda haber tantas personas de nuestro tiempo arrastradas por el presente continuo, careciendo de referencias, sin posibilidad de comparar y, por ello mismo, sin posibilidad de entender qué es lo que nos pasa.

En el pasado, a cuestiones parecidas se le dieron distintas soluciones y, con lamentable frecuencia, la peor solución posible. Por tanto, aun sabiendo qué fue del pasado, podemos incurrir en lo peor, optando por la solución menos adecuada.

La historia no nos libra de los problemas actuales, tampoco es un repertorio de soluciones inapelables. Pero en cualquier disciplina de tipo práctico en la que haya que obrar con eficacia, sus responsables examinarán los antecedentes con el fin de tomar decisiones.

O, en otros términos, echarán mano de lo realizado por los antecesores para iluminar, para arrojar luz. Así se hace por ejemplo en el ámbito de la justicia, en donde es determinante la jurisprudencia previa.

Por eso se entenderá que, a nivel general, los historiadores tengan un papel relevante y ese papel relevante es difundir el saber a manos llenas, empleando los medios disponibles.

Si no lo hacen los historiadores, alguien lo hará. Y quien lo haga puede hacerlo con la corrección y los procedimientos que se le suponen a los académicos o puede hacerlo de forma arbitraria, interesada o sesgada.

No es extraño, incluso, que los peores conflictos que se dan sean fruto de conocimientos históricos tergiversados o de la falta de unos conocimientos bien fundamentados. Esos conflictos suelen excitar, por decirlo de alguna manera, las más bajas pasiones.

Cuando se dice que la historia no sirve para nada, cometemos un error imperdonable. La mala historia es utilísima para provocar enfrentamientos, resentimientos y los odios más feroces. La mala historia, difundida por intrusos poco escrupulosos o, también por historiadores que manipulan, proporciona un combustible peligrosísimo en manos de los demagogos del presente.

La buena historia debería ser un antídoto contra toda clase de fanatismos. ¿Contra el fanatismo leemos? Por tanto, ¿leer nos evita caer en el fanatismo? Leer es un instrumento de conocimiento que nos sirve para averiguar aquello que desconocíamos o para actualizar aquello que no sabíamos que sabíamos. Pero leer no es un antídoto en sí mismo.

Pensemos, por ejemplo, que Adolf Hitler leía con voracidad abundante literatura de todas clases. Eso sí: siempre buscando la confirmación de sí mismo, siempre corroborando aquello que de antemano ya pensaba.

En otros términos, si lees obras fanáticas, te irás haciendo cada vez más fanático. En realidad, lo que nos ayuda contra el fanatismo, que es probablemente uno de los peores males que aqueja a la humanidad, es tener noción de la diferencia, de las diferencias.

Si la actitud previa es abierta, si la lectura nos confronta, si la experiencia personal es activa y desprejuiciada observación, entonces podremos combatir el fanatismo y, con él, la xenofobia, el racismo, etcétera.

Como decía Umberto Eco, a no ser racistas, se aprende, pero este aprendizaje no te lo dan los libros, o una actitud sensible. A no ser un fanático o un ignorante atrevido se aprende buscando en el pasado no lo que nos confirma, sino aquello que nos incomoda, aquello que quizá nos se parezca, pero que en el fondo nos desmiente.

En este caso, pues, leer abundantemente, leer de distintas materias, crearse un conjunto de referencias válidas y sólidas, es lo que nos permite orientarnos en el presente convulso.

Y en ello los historiadores desempeñan un papel decisivo. No pueden dejar su materia a los periodistas solo porque estos comunican bien, con los recursos de su profesión. Por supuesto hay que saber comunicar y en ello los historiadores han descuidado frecuentemente esa labor.

Imaginemos una discusión en un plató de televisión acerca del estado de los conocimientos y de la investigación sobre el cáncer. Imaginemos que tal debate se deja en manos de cinco periodistas, periodistas que, en el mejor de los casos, tienen un conocimiento aproximado a propósito del cáncer. Obrar así sería un error.

No, no hay que dejar en manos de periodistas lo que puede comunicar un especialista o un divulgador bien documentado. Atención, si quienes acuden al plató, son efectivamente médicos especialistas, deberán imponerse ciertas reglas comunicativas.

En primer lugar, quienes ven y escuchan es probable que tengan interés en averiguar algo sobre el cáncer. O no.

Segundo, quienes ven y escuchan no tienen por qué tener nociones previas bien fundamentadas. Por tanto, ante el objetivo, distinguidos especialistas no deberían dar nada por supuesto. Explíquense con claridad.

Y además, introduzcan elementos positivos. No se trata de decir que el mundo es bello, pero introduzcan elementos positivos: la investigación avanza, resolvemos problemas, etcétera.

Pues bien, los historiadores deberíamos obrar y plantearnos las cosas de modo parecido. Para empezar deberíamos estar debatiendo en los medios de comunicación con nuestros mejores saberes y con las mejores dotes persuasivas para razonar y convencer.

Si se nos estropea el fregadero, ¿a quién llamamos? A un fontanero, ¿no? El profesional no realizará su trabajo sin explicarse. Lo normal, lo deseable, es que repare la avería, dándonos al tiempo detalles comprensibles de por qué ha fallado el sistema de canalización.

Pues si usted quiere saber sobre el pasado, ¿a quién debería recurrir? Debería llamar a un historiador. Lamentablemente, no siempre se hace. Si uno no utiliza al profesional que se dedica a esto, el cliente no puede aspirar a tener conocimiento alguno sobre esa discusión.

Y debemos reparar en que la historia es, como antes decíamos, un material combustible, un material que puede llegar a envenenar el ambiente a partir del narcisismo de las pequeñas diferencias, a partir de las exposiciones fanáticas, a partir de las ignorancias.

Parte sexta

La imparcialidad es un fenómeno de difícil manejo humano, pero los historiadores nos sometemos a la inspección de los pares. De entrada, con nuestros estudios, no podemos envenenar el ambiente, el presente.

No podemos ser arbitrarios.

Debemos ser conscientes en la esfera pública del daño que hacen las malas informaciones históricas, los bulos o los tópicos. Creemos que, por eso, los historiadores deben utilizar todos los canales y los recursos disponibles para proporcionar datos con significado, datos en contexto: todos los medios a su alcance.

Eso sí, los historiadores deben saber, entre otras cosas, que cada medio tiene su propio lenguaje. Que cada género que cultiven tiene sus exigencias, sus limitaciones y que, por tanto, no se puede hablar igual al público selecto de un máster o de un doctorado que al gran público.

En su carrera académica, un historiador suele escribir libros. Pero un historiador puede hacer muchísimas más cosas siempre y cuando tenga acceso a esos medios de comunicación que le permitan canalizar sus saberes. Hay que cultivar la capacidad de contar y hay que contar con las personas que saben explicar.

Nosotros nos hemos formado en un mundo en el que un historiador era alguien que hablaba para historiadores. Eso está empezando a cambiar. Los historiadores somos transmisores de conocimiento, dirigido a la sociedad civil. Si no llega a la sociedad civil lo que el historiador investiga y difunde, aquello que hace, no servirá absolutamente para nada. Y para comunicarlo hay muchas maneras de hacerlo. El libro, por ejemplo. Y ahí llegamos a un momento fundamental de esto que nos planteamos.

¿Qué tienen que ver los historiadores con el negocio editorial?

Si vamos a publicar un libro, los primeros que no deben aburrirse con la elaboración y escritura de su obra son los propios autores. Segundo, no tenemos al público ganado, ni muchísimo menos.

Por ejemplo, publicamos un libro sobre la Guerra Civil y nos decimos: bien, como a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo, interesa la contienda; por tanto, de entrada ya tenemos ganado al público; seguro que se interesa por nuestro libro.

Pues no, precisamente no.

Los temas acuciantes o más interesantes deben ser tratados con el mayor esmero. No pueden abordarse de cualquier manera bajo el supuesto de que los lectores acudirán al margen del tratamiento.

Antes al contrario: los temas más o menos interesantes…, o los tratamos de modo que captemos al público o perderemos a esos lectores a la segunda página. La transmisión de conocimientos no puede ser mera ostentación.

No podemos abrumar a nuestros lectores con erudiciones vastas y prescindibles si con ello oscurecemos la comunicación. Tampoco debemos expresarnos desde la arrogancia del presente, tratando a los antepasados como unos sujetos ignaros que tomaban las peores decisiones, etcétera.

Nosotros no estamos al final del proceso. Los historiadores no están al final del proceso, un proceso que supuestamente podrían ver con claridad. Evitemos la arrogancia del presente y la arrogancia del saber. Hay que profesar la humildad del conocimiento, y hay que transmitir ese conocimiento con claridad.

¿Esto qué significa?

Que hasta las cosas más complejas se pueden decir de modo comprensible sin convertirlas en simplezas. Y, además, si estamos en un espacio público, en la medida de lo posible, utilizaremos un lenguaje gestual, verbal, oral, un lenguaje que llegue a ese público: a esos destinatarios a quienes tenemos que seducir, persuadir, argumentar, convencer, de las mejores maneras posibles. A veces se consigue y a veces no se consigue.

Ahora bien, si nos desentendemos de la comunicación y, por tanto, consideramos que el tema por sí mismo ya es interesante y que ya vendrán a nosotros…, entonces lo tenemos todo perdido. Y además, como antes decíamos refiriéndonos concretamente a los libros y, por consiguiente, a la cuestión editorial, hay que escribir bien.

Insistimos en ello.

En cierta ocasión, preguntaron a Thomas Mann: ¿qué es un escritor?, ¿es alguien que escribe fácil? Mann respondió airado. No, no, no, y tres veces no.

Un escritor es alguien a quien le cuesta mucho escribir. Esto es, que para poder escribir algo que parece sencillo o que es inmediatamente comprensible o que plantea cuestiones importantes, pero con un lenguaje accesible, esa persona ha tenido que trabajar mucho.

No necesariamente en lo que es el producto final resultante, sino incluso en su cabeza y desde tiempo atrás. Para que algo salga sencillamente, en su cabeza ha habido múltiples cavilaciones con el fin de que el destilado o resultado sea el mejor posible.

Por cierto, no siempre, ni mucho menos, hay que dar la razón a los lectores. Conviene provocarlos o acicatearlos. Hay que sacarlos de su molicie, de su tranquilidad. Hay que remover sus creencias más arraigadas, no para hacer proselitismo o para disputar guerras culturales, sino para comprender cómo se desenvolvían nuestros antepasados y cómo resolvían sus problemas.

Parte séptima

Entre los muchos libros que podríamos citar para ir cerrando esta reflexión, hay uno que compartimos y que juzgamos muy positivamente por las grandes virtudes que adornan al autor y a la obra.

Nos referimos a ‘Qué hacer con un pasado sucio‘ (2022), de José Álvarez Junco. Es un libro utilísimo para entender cómo manejarnos con el pasado que nos ha tocado… ¿vivir? No, revivir, acarrear. No hay uno o dos. Todos los Estados y países tienen un pasado sucio. Con ese lastre debemos cargar y acarrear, un lastre que no nos determina ni nos limita. Nos condiciona: no podemos ignorarlo, desconocerlo. Nos condiciona porque nos obliga.

Y, además, es sucio. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no hay colectividad humana que quede excluida de la violencia, que no hay nación que no esté bañada en sangre, que no hay comunidad que no se fundamente en algún tipo de agresión contra el otro, contra el extranjero o, incluso, contra los propios compatriotas.

¿Es que, acaso, el pasado de la Gran Bretaña es un pasado simplemente glorioso e imperial? ¿Es que, acaso, el pasado de Alemania y el pasado de Francia están libres de la ignominia que hoy vemos y juzgamos como tal?

Pasados sucios los tenemos todos. La ventaja que tiene el libro de Álvarez Junco es que resulta un antídoto contra el supremacismo, contra el fanatismo, contra el sectarismo. Este libro, como otros de su misma especie, nos ayuda a pensar.

Y, además, está escrito de una manera accesible. El gran historiador que escribe con claridad y escribe sobre un tema fundamental que nos condiciona, que afecta a este presente continuo.

Continuará.

Un artículo de Justo Serna (historiador, ensayista)

y José Luis Ibáñez (editor, escritor e historiador)

- Javier Cercas y el papa Francisco: la novela del fin del mundo - 21 abril, 2025

- Juan Gabriel Vásquez y el arte de Feliza Bursztyn - 9 abril, 2025

- ¿Todos nos llamamos Samsa? Lectura y relectura de Kafka - 7 marzo, 2025