#MAKMALibros

De ‘En busca del tiempo perdido’, de Marcel Proust, a ‘No cerramos en agosto’, de Eduard Palomares

Cultos y bronceados (III)

Verano de 2024

A estas alturas del verano de 2024, no he asistido a ninguno de los grandes festivales musicales que asolan la geografía patria, y, para serles sinceros, no tengo puñeteras ganas de hacerlo. Llámenme viejo, llámenme aristocrático, llámenme desfasado, llámenme como quieran, me la pela.

Pero la verdad es que no me pone en absoluto la idea de verme atrapado en medio de una muchedumbre cervecera tan sudada y pestilente como el caballo de Alejandro tras la batalla de Gaugamela. Si, además, recuerdo que tendría que pasar las de Caín para encontrar un sitio medianamente limpio donde hacer aguas menores o mayores, hasta me entran arcadas.

No se vayan a creer, asistí en mi juventud a algunos grandes conciertos y festivales, pero porque actuaban los Rolling o porque el motivo era tan subversivo como el de las Jornadas Libertarias de Barcelona de 1977. Ya entonces, a mis 20 y 30 años, prefería las verbenas veraniegas de los pueblos pequeños a los eventos con decenas de miles de participantes.

Hablo de esas verbenas que aún se dan en las aldeas de la Alpujarra. Con farolillos y banderitas colgando en la plaza, público de toda edad y condición, puestecillos de golosinas y juguetes y una orquesta que lo toca todo: pasodobles, mambo, twist, reggae, salsa, flamenquito, pachanga, las canciones de todos nuestros veranos…

Allí sentía, y siento, una comunión absolutamente dionisíaca con la gente, con mi gente. Ya saben, aquello de “Sarandonga, que nos vamos a comer, sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, cuchiviri, cuchiviri; sarandonga, cuchiviri cuchiviri”.

Tan es así que me he pasado todo el curso 2023-24 con la crónica y terrible lumbalgia que me provocó el bailar ‘Paquito el chocolatero’ en la plaza de Bubión a finales de agosto del pasado año. Mira que me lo advirtieron personas que me quieren bien –“¡Ni se te ocurra, Javier! ¡Tu espalda, Javier!”–, pero yo, feliz, tozudo y con una copa de más, no les hice el menor caso y me lancé a hacer las morunas contorsiones que reclama ese tema. Y, claro, crack, catacrack. ¡Ay!

Igual a algunos lectores jóvenes el que yo no vaya a macrofestivales ni llevado del bozal por la Guardia Civil les hace pensar que soy un sieso, un aburrido, un malaje, un malafollá. Pues no, queridas y queridos lectores, soy un vitalista y creo, como mis maestros Epicuro, Nietzsche y Camus, que el verano es la temporada más propicia para disfrutar de muchos de los placeres de la existencia.

Para ir semidesnudo y reencontrarte así con tu cuerpo. Para comer unas sardinas asadas en un espeto al borde del mar. Para nadar cual Esther Williams en el agua más limpia y fresquita que puedas encontrar. Para charlar al aire libre con los amigos y reírte tanto de las restricciones disparatadas de la pasada epidemia de covid como proponer ideas brillantes para arreglar el mundo. Para contemplar la lluvia de estrellas de la noche de San Lorenzo y tener que ordenar tus prioridades a la hora de formular deseos. Para bailar en las fiestas del pueblo. El verano es de espíritu guasón, perezoso y frutal.

Y, por supuesto, es ideal para leer. También me siento un chaval en verano por el tiempo casi eterno que tengo para leer. Revivo aquella sensación que tuve a mis 17 o 18 años, cuando afronté la lectura estival de ‘À la recherche du temps perdu’, de Proust. Era una lectura larga y difícil, pero yo tenía días, semanas, meses para hincarle el diente. Septiembre quedaba muy lejos.

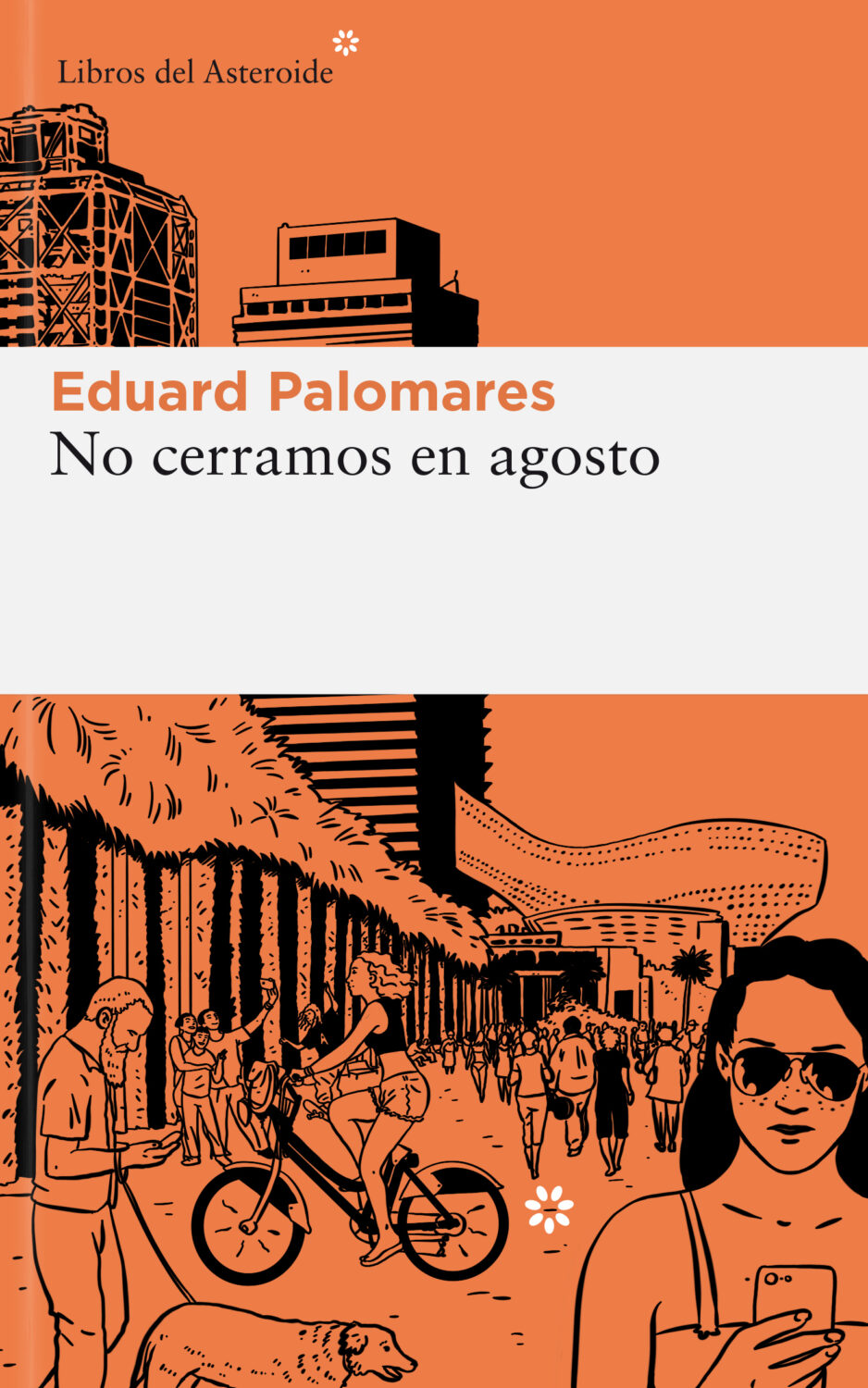

Septiembre sigue quedando lejos. Así que vuelvo a hincarle el diente a ‘Conversación en la catedral’, de Vargas Llosa, ese inmenso escritor y discutible ciudadano, y me entretengo con ‘No cerramos en agosto’, la ópera prima de Eduard Palomares, un noir paródico que me ha recomendado Antonio Fuentes, el librero de Salobreña.

No está mal el libro de Palomares. Escrito con aseo, cosa rara hoy en día, y situado en la Barcelona ahora convertida en un parque temático para guiris. Mucho mejor que ese aluvión actual de novelas que nos cuentan las andanzas de una inspectora de policía divorciada y con un hijo pequeño que tiene que enfrentarse a un asesino en serie que recrea los horrores de la guerra de Goya.

El verano está hecho para gozar de cosas de las que no pudiste gozar durante el invierno. Para hacerlo sin encontrar la menor contradicción entre ser feliz con los placeres sencillos de la existencia y tu compromiso militante con un mundo más libre, más justo, más respetuoso, tanto de la humanidad como de la naturaleza. ¡Faltaría más! Y si a usted, querida lectora, querido lector, le pone sentirse en un macro festival tan feliz como Bucéfalo en Gaugamela, hágalo. Yo no prohíbo nada que no haga daño a terceros, ni tan siquiera lo desaconsejo.

Pero, ya lo dije, a mí me hace más feliz sentirme parte de una pequeña aldea en las tradicionales verbenas estivales de los pueblos. Cuanto más pequeños, mejor. Vivir lo local en una noche de verano es un modo excelente de vivir lo global. La esencia de lo global, lo que nos hace humanos a todos. Nuestra inquebrantable resistencia a la adversidad. Nuestras incombustibles ganas de gozar aquí y ahora. Toda una experiencia mágica, ¿no les parece?

- Contra Fernando Savater. Una burla linda en los labios - 12 noviembre, 2024

- Un arroz con bacalao. Cultos y bronceados (III) - 8 agosto, 2024

- Corre, Abelardo, corre - 2 mayo, 2024