#MAKMALibros

Utopías y distopías en el devenir literario

De ‘1984’, de George Orwell, a ‘Un mundo feliz’, de Aldous Huxley

De entrada, lo real es lo real y lo fantaseado es lo fantaseado. Cualquier persona sabe conducirse identificando lo material y lo fabulado, aquello que es fruto de la conjetura, más o menos temeraria, y aquello otro que es producto de la fantasía, más o menos asilvestrada. En ambos casos, lo relevante es regresar. Quien especula y supone mundos alternativos debe saber volver. Si tal cosa no sucede, estamos en la fase del delirio…

Los historiadores estudiamos hechos concretos, acontecimientos y procesos verdaderamente ocurridos. Y procedemos, pues, a dicho examen valiéndonos de los rastros documentales, de las pruebas materiales de esos sucesos o de esos actos humanos ocurridos. Somos así. Los ‘señores de la exactitud’, ese era el reproche que Michel Foucault dedicaba a los historiadores obsesionados con la exhumación de todos los datos, empecinados con la documentación como prueba y base de toda afirmación.

Si los historiadores nos ocupamos exclusivamente de lo acontecido, ¿por qué tratar y para qué analizar las utopías y las distopías, géneros o subgéneros de la fantasía? En principio, que estas cosas –las utopías y las distopías– se estudien por los historiadores no es algo obvio que se imponga por su propio peso.

Las utopías y las distopías en principio remiten a las ficciones, a cierta clase de ficciones, no a los hechos realmente ocurridos; remiten a quimeras, no a una historia propiamente factual.

Decía Leopoldo von Ranke en cita mil veces repetida que los historiadores deben ocuparse de lo que realmente ocurrió. Con ello, el historiador prusiano del Ochocientos nos advertía contra las grandes especulaciones, contra las grandes abstracciones, cosa propia de los filósofos, cosa propia de Hegel, entre otros. Lo deseable, insistía Ranke, es que el historiador evite la fantasía de la especulación, evite la abstracción inverificable.

Aunque se le ha criticado en innumerables ocasiones, por el chato positivismo que implicaría su posición –estudiar sólo lo efectivamente sucedido–, no estaba nada mal la advertencia de von Ranke. Al fin y al cabo, lo ocurrido –y no lo potencial y jamás consumado o finalmente frustrado– es tarea prioritaria de los investigadores. Con ello, el historiador evitaría todo tipo de ensoñaciones que lo alejan del mundo real.

Imaginemos: si Leopold von Ranke descreía de las abstracciones, ¿qué habría podido decir de lo que ahora proponemos? ¿Y qué proponemos? Aproximarnos a las fantasías utópicas y distópicas, estudiar historias jamás sucedidas, el relato de hechos nunca ocurridos.

¿Qué rendimiento académico, qué ganancia podemos obtener de narraciones fantasiosas si aquello que debemos examinar es la historia de nuestra realidad? En fin, ¿para qué leer y estudiar ficciones que son de otro mundo, no del nuestro, otro mundo que para más inri ni siquiera es material o real?

Digamos unas cuantas cosas archisabidas. Las ficciones sirven, de entrada, para entretenerse, para escapar de la realidad, para vivir de manera potencial o virtual en un mundo que no es propio –que no nos es propio–, que no es el que propiamente existe.

Ahora bien, las ficciones sirven también para cotejar y contrastar lo que hay con lo que nunca hubo, hay o habrá, al menos no tiene presencia como calco de lo factual.

Pero para que eso que nunca hubo, hay o habrá se plasme, el autor se inspira en una realidad que es su propio tiempo o anterior, una realidad que adopta forma y expresión paradójicamente gracias a la fantasía o gracias a la imaginación de quien concibe dichas ficciones.

Ese creador que inventa no calca lo real, pero somete lo ocurrido, lo deseable o lo indeseable a una transfiguración.

Es por eso por lo que la fantasía más loca y la quimera más improbable se materializan en una historia que, si llega a sus destinatarios, provocará efectos.

Me refiero a ‘1984‘ (‘Nineteen Eighty-Four’, 1949), de George Orwell. Nada de lo que en esa novela se cuenta ha sucedido tal como nos lo detalla el narrador (en tercera persona focalizada). Si solo fuera por eso, el historiador debería desechar su lectura o su estudio.

Pero resulta que esa fantasía distópica es una condensación de todas las formas de totalitarismo conocidas por Orwell en aquel lejano año de 1947. Por tanto, una ficción absoluta, esa ficción absoluta, es una recreación de realidades detestables ocurridas en el siglo XX.

‘1984’ podemos leerla como denuncia o advertencia, pero los historiadores podemos leerla como un clásico que ha tenido un perdurable y gigantesco efecto. Es una obra que ha provocado y sigue provocando consecuencias. Se leyó por sus contemporáneos, se ha leído por generaciones siguientes y, finalmente, en la America de Donald J. Trump sus ventas crecieron exponencialmente.

Si los individuos y los grupos organizan un sector de sus vidas reales a partir de ficciones, sueños, quimeras, deseos y miedos, entonces ‘1984’ es esencial: numerosas generaciones de todo el mundo han leído esa novela y, conscientemente o no, han pensado sus vidas, las vidas de sus sociedades, las amenazas que sobre ellas se ciernen, a partir de esta ficción fantástica. Son varias las cosas que nos conmocionan. Enumero brevemente unas pocas.

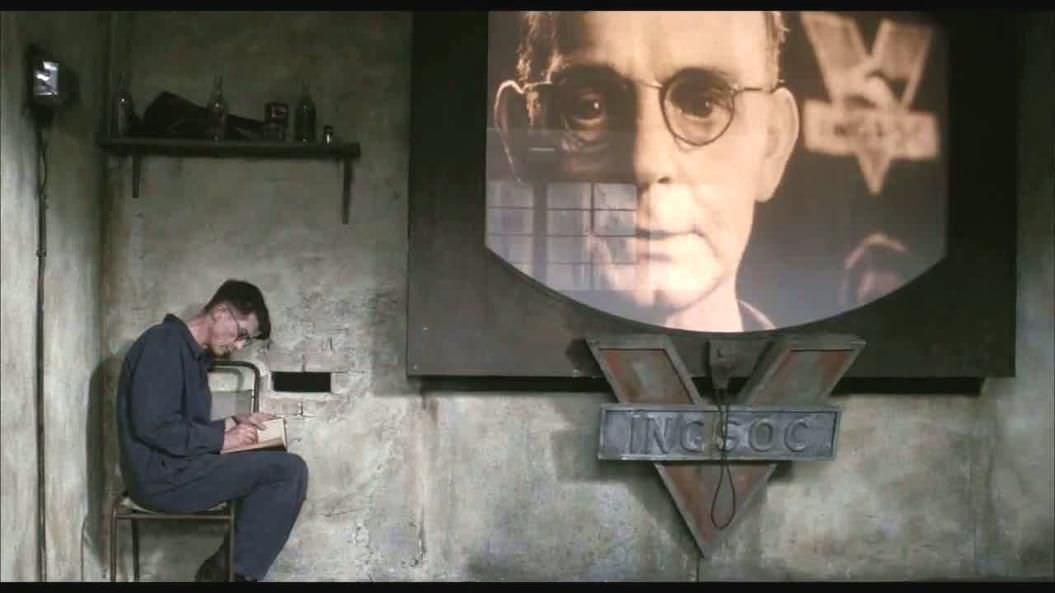

El Gran Hermano (o mejor el Hermano Mayor, Big Brother) es el dictador benevolente, el gran padrecito que rige los destinos del país, del Partido Interior y del Partido Exterior, el tirano que vigila constantemente (“Big Brother Is Watching You”). Nadie parece haberlo visto en persona, tampoco el protagonista de la novela: Winston Smith. Pero todos tiene la impresión o la certeza real de que existe o vigila gracias a multitud de pantallas de difusión y observación.

En efecto, la vigilancia constante y panóptica de una sociedad siempre conectada y transparente, regida por un Estado en guerra mundial inacabable de intensidad media y no siempre verificable, con continuos cambios de alianzas entre amigos y enemigos, lo que lleva a rehacer constantemente la información diaria y los libros de historia.

Para ello, hay funcionarios dedicados a dicha tarea: reescribir, corregir, censurar, destruir gracias al doble lenguaje o doble pensar, gracias a la lengua que se achica cada vez más hasta frenar o impedir el pensamiento articulado. Etcétera, etcétera.

Por supuesto, tal cosa jamás se ha dado. Al menos no se han dado todas esas cosas a la vez, pero cuando Orwell escribió su utopía negativa o distopía, entre 1947 y 1948, Europa y Gran Bretaña salían del horror de la Segunda Guerra Mundial, pero no habían escapado aún de las amenazas del totalitarismo, en este caso el ejemplificado por Stalin. En todo ello se inspiró Orwell. La novela ha sido, sin duda, una de las más influyentes del pasado siglo y aún hoy se lee con estremecimiento: lo que parece una quimera jamás realizable en ciertos aspectos es una distopía en parte cumplida o en fase de verificarse.

Es por eso por lo que las utopías, en especial las utopías negativas del siglo XX, han sido objeto de estudio, de análisis, por historiadores y por tantísimos académicos: hay aspectos sociales, políticos, culturales y tecnológicos que fueron previstos por sus autores; pero sobre todo nos muestran sociedades totalitarias, en parte semejantes al comunismo estalinista o al nazismo, que quizá podrían consumarse en el futuro de otro modo.

Además, si los lectores millonarios (en número) de estas novelas han pensado su propio mundo y su propio tiempo inspirándose en las advertencias de estas distopías, entonces la materialidad de ciertos hechos y pensamientos humanos se deben a estas fantasías. A estas ficciones absolutas.

No tengo mejor o más rápida manera de explicarlo.

La ficción funciona por condensación o desplazamiento de rasgos, hechos, personajes, objetos, instituciones, etcétera. Por un lado abrevia, simplifica o esquematiza algo que es más complejo, el mundo histórico. Por otro, capta, captura y nos muestra lo básico, lo relevante o lo importante de la realidad o de un porvenir deseable o indeseable.

Las ficciones, en concreto las utopías negativas, plantean en términos alternativos, y siempre críticos, situaciones potenciales que no se han vivido pero que bien podrían vivirse, circunstancias históricas que no se han dado pero que bien podrían darse, hechos que no han ocurrido pero que bien podrían ocurrir.

La fantasía, la ciencia ficción, el terror, etcétera, son géneros de la ficción que sirven, en primer lugar, para entretenerse, para escapar del mundo ordinario y vulgar. Pero esos mismos géneros no son solo medios o remedios para el entretenimiento. Sirven también para ponerse en el límite, para sentir emociones o provocar reflexiones, para sondear circunstancias que de otro modo no viviríamos o situaciones que de otro modo no experimentaríamos.

El siglo XX es una centuria de extraordinarias convulsiones, de grandes catástrofes, de grandes mortandades provocadas por los propios seres humanos. Pero no solo hablamos de enormes cifras de muertos, sino también de víctimas multitudinarias que han sobrevivido en condiciones infrahumanas, de sociedades, de grupos perseguidos, aplastados, torturados, encerrados o exterminados. ¿Cómo representar este espanto? ¿Cómo transmitir a los contemporáneos y a los sucesores estos horrores?

Por supuesto, puede hacerse denunciando, investigando, analizando las causas de esas mortandades, de esas crueldades, de esas persecuciones. En este sentido, la labor de los historiadores, de los juristas, de los científicos sociales ha sido imprescindible para poder aclarar qué ha sucedido en tantas partes del mundo y cuáles han sido los pánicos que la circunstancia del Novecientos ha provocado.

Pero, tal vez, los grandes públicos necesitan saber de esos horrores por otras vías, a través de otros medios. En ese sentido, las ficciones escritas y audiovisuales, orales o leídas, sirven para representar dichos pánicos, para acercarnos a los espantos del siglo XX de modo directo o indirecto, de forma explícita o implícita.

Es por eso por lo que la fantasía, el terror o la ciencia ficción, entre otros, han sido géneros de gran éxito en el mundo reciente, pues permiten representar hechos que han ocurrido o que podrían ocurrir. Han servido para plantear situaciones extremas y para formular preguntas universales, duraderas. Tal vez uno de los autores que mejor ha representado el horror del siglo XX de manera implícita y también en ocasiones de manera explícita sea Franz Kafka, autor checo de lengua alemana.

El escritor no es célebre por haber escrito utopías, pero en su literatura hay el horror que este género puede provocar. Los mundos de Kafka son frecuentemente distópicos aun cuando la voluntad del novelista, del narrador, no fuera la de concebir ese tipo de obras. Desde ‘La metamorfosis‘ (1915) hasta ‘El proceso’ (1925) pasando por ‘El castillo’ (1926) y por otros grandes relatos, Kafka nos detalla, nos representa y nos muestra un mundo de espantos cotidianos.

En sus narraciones es frecuente hallar al individuo en una circunstancia dolorosa y tragicómica. En ese mundo, dicho tipo no es prácticamente nada: las estructuras burocráticas lo acosan, se le atribuyen crímenes culpas o delitos que ignora y la sociedad lo hostiga hasta su definitivo aplastamiento.

Concretamente, en ‘La metamorfosis’, Kafka nos muestra a un individuo convertido en un monstruoso insecto. La historia es suficientemente conocida: Gregor Samsa despierta una mañana, después de una tumultuosa noche, convertido en un espantoso bicho.

Tiene un cuerpo de insecto, pero sus sentimientos, emociones, reflexiones y, por tanto, sus pensamientos son propios de humano, son todavía humanos.

Por supuesto algo así no ha sucedido jamás. Desde ese punto de vista, ‘La metamorfosis’ es una obra solo fantástica, una ficción sin consecuencias, una quimera o mal sueño. Pero su lectura sí que tiene efectos: el sentimiento de soledad, de orfandad, de desplazamiento, de pérdida de la identidad humana que padece Gregor Samsa es algo muy corriente, algo que va más allá de la ficción, de esta ficción. Es algo que muchos seres humanos han podido experimentar al verificar que sus vidas no son nada, que sus respectivos cuerpos y sus respectivas dignidades no cuentan, que apenas son insectos en un mundo que les es hostil.

Las utopías y las distopías del siglo XX no pertenecen al mismo género que estas obras de Kafka, insisto, pero han servido para representar también ciertos horrores, horrores preferentemente políticos, ocurridos o que podrían ocurrir.

Echemos un vistazo. Y definamos.

Utopía

Por utopía, el ‘Diccionario de la lengua española’ entiende, en primer lugar, el “plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización”. En segundo lugar, por utopía la Academia de la Lengua entiende también la “representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano”.

La raíz etimológica de utopía es clara: deriva del griego οὐ («no») y τόπος («lugar»). Significa literalmente «no-lugar«. El neologismo fue acuñado el siglo XVI por Tomás Moro para describir una sociedad ideal, perfecta, y por lo tanto inaccesible por inexistente. ‘Utopía’ (1516) es el nombre dado a una isla y a la comunidad humana ficticia que en ella habita. Su organización es el negativo exacto, el contraste perfecto, de la sociedad inglesa de ese siglo. Es una ficción novelada. Con dicha obra, Tomás Moro concibe ese nuevo género narrativo, el de las utopías políticas.

Es por eso por lo que usualmente la palabra utopía se utiliza para designar cierto tipo de sociedad política ideal, con una organización perfecta, con un sistema deseable, pero difícil de alcanzar. ¿Y qué tiene que ver esto con los horrores del siglo XX y, en concreto con las distopías ideadas o concebidas en dicha época? A lo largo de los tiempos, la voz utopía ha ido cargándose de un sentido negativo y no meramente ideal o neutro.

En sentido peyorativo se utiliza utópico para referirse de modo negativo a planes, proyectos, teorías o concepciones que, por su idealismo y perfección, son pura fantasía, algo completamente irrealizable. Quizá, por ello mismo, rechazable.

El deseo de perfección es un anhelo comprensiblemente humano que se da de bruces con la decepcionante realidad. El mundo empírico es siempre imperfecto y no hay manera de que cobre dimensiones ideales. Esto mismo es ambivalente. Por un lado, las utopías que han sido imaginadas o planteadas como realizables no han dejado de ser meras fantasías, pero a la vez han guiado a los individuos y a los grupos en su afán de mejora.

En general, podemos definir utopía como una sociedad o Estado puramente imaginarios que aúnan todas las perfecciones pensables o deseables y que harían mejor o ideal la vida humana. En principio, en una sociedad utópica no habrá desigualdades ni explotación, habrá paz y justicia, y sus moradores llevarán una existencia feliz. Si se ha fantaseado con las utopías es porque resulta un medio de presentar y denunciar los defectos o averías de la sociedad real, realmente existente.

Si, además, se nos muestra en un relato verosímil y convincente, entonces la realidad deja de ser fatalidad y, para muchos lectores preferentemente, puede convertirse en un destino superable. Hay posibilidades de cambiar, incluso de cambiarlo todo: las revoluciones políticas no son solo utopías que intentan llevarse a la práctica, pero entre sus componentes hayamos ese elemento utópico, ese utopismo, que es ideal y movilizador, que es convicción y voluntad de superar lo dado y el pasado, voluntad de transformarlo todo.

Las utopías, como relatos de un no lugar, comparten varios rasgos. En primer término, insisto, nos muestran sociedades ajenas a lo conocido, sociedades que se hallan más allá, fuera propiamente del mundo. En segundo lugar, nos presentan sociedades ideales, perfectas y, por ello mismo, ajenas a los vicios, usos y costumbres de la vida ordinaria. Por eso, son sistemas cerrados, ordenados, armónicos, clausurados, sin contacto exterior.

Esto, que puede ser una bonita meta, un plan de mejora para acercarse a ese ideal, puede ser igualmente un horror, prácticamente un infierno: todos son iguales, por ejemplo, pero la mayoría carece de verdadera libertad. El libre albedrío implica la imperfección y, por tanto, en una sociedad perfecta los individuos ya propiamente no eligen y así no se equivocan. Cuando esto se da y se presenta de forma espantosa (peyorativa, pues) estamos instalados en la distopía.

En la historia de la literatura y de la filosofía hay numerosos ejemplos de utopías. Entre los más destacados que podrían citarse están la ya mencionada ‘Utopía’ (1516), de Tomás Moro, ‘La ciudad del sol’ (1622), de Tommaso Campanella, ‘La nueva Atlántida’ (1626), de Francis Bacon, el ‘Viaje a Icaria’ (1840), de Étienne Cabet, ‘Las noticias de ninguna parte’ (1890) y ‘El paraíso terrestre’ (1868), de William Morris, o ‘Una utopía moderna’ (1905), de H. G. Wells.

Desde el Renacimiento hasta comienzos del siglo XX, desde 1516 hasta 1905. Estas obras son muy diferentes entre sí, pero tienen algo en común. ¿Qué cosa es? Pues que todas ellas describen no solo esas sociedades ideales a las que me vengo refiriendo, sociedades en muchos sentidos perfectas, sino que aparecen descritas con todo detalle con un lado siniestro…

De ese modo, los lectores han podido percibir y comprender cómo está organizada una sociedad hasta los pormenores más pequeños. Eso significa que los autores de esas diferentes utopías han debido examinar pieza a pieza cada una de las partes de la sociedad, de modo que su presentación pueda ser por un lado creíble, verosímil, y en cierto modo practicable. Pero al margen de que esas sociedades perfectas en cada uno de los casos puedan ser alcanzables, realizables, las utopías han servido a los diferentes autores para hacer una crítica de la sociedad realmente existente, según apuntaba al principio.

Dicho en otros términos, las descripciones utópicas, las ficciones utópicas, las novelas utópicas, no sólo describen un mundo ideal, Sino que sobre todo sirven para criticar usos, costumbres, formas de poder, formas de dominación, estados sociales, desigualdades de la sociedad realmente existente.

Es decir, las utopías son en el fondo propuestas de reforma que, si bien están cumplidas en la ficción, podrían servir para idear cambios o transformaciones en la sociedad real. Desde este punto de vista, las utopías entrañan un potencial revolucionario, en la medida en que ofrecen alternativas, en la medida en que nos muestran aspectos manifiestamente mejorables de la sociedad que existe.

En ocasiones se han criticado las utopías porque a base de proponer grandes cambios, ideales, sirven para descuidar lo que hay. Al fin y al cabo, lo que hay es el material empírico con que los humanos deben trabajar y enfrentarse. En cambio, lo utópico por muy deseable que sea no tiene entidad material y no tiene aplicación. La realidad ofrece resistencia, la realidad nos opone resistencia.

Una sociedad utópica, al marchar perfectamente, solo puede funcionar en el vacío, más allá del mundo propiamente humano. Por otro lado también se ha dicho que el elemento utópico que hay en toda revolución puede ser fuente de fanatismo, dado que implicaría sacrificar cualquier medio a los principios o fines que se persiguen o se siguen. Y de ello puede derivarse un infierno, el exterminio de quienes se oponen a la revolución.

Por ello, no le falta razón a quien critica ese elemento utópico de la revolución: moldear o cambiar por entero la realidad normalmente produce más daño que beneficio porque, como decía Immanuel Kant, lo que caracteriza a la humanidad es su fuste torcido. No hay ortopedia que pueda enderezar completamente el sesgo, el rasgo, la conducta de los seres humanos.

Por eso, de dicha constatación, proceden las distopías como narraciones de sociedades perfectas y espantosas, sociedades bien enderezadas e infernales.

Distopía

¿Qué es una distopía? Resumamos parte de lo ya dicho a propósito de ‘1984’ y añadamos algún elemento nuevo.

Una distopía es una utopía negativa, una historia en que se nos detalla una circunstancia espantosa y venidera, un relato en que se nos cuenta o vemos un mundo detestable que bien podría llegar: concretamente una sociedad odiosa, congruente y perfecta del futuro. La perfección es una expectativa que provoca angustia, el horror de lo ordenado, contenido y civilizado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nos horroriza una sociedad perfecta? ¿Perfecta en qué sentido?

Las personas se acomodan estrictamente a las reglas, las circunstancias son enteramente previsibles, los hechos pueden predecirse con acierto, las vidas son obvias, las normas se imponen sin resistencia o descuido, los hábitos son evidentes e incontrovertibles…

En pocas palabras, el mundo es claro, transparente, un lugar en donde todo casa o encaja, un espacio en el que las jerarquías o la igualdad se imponen. Una distopía prefigura una sociedad en que la libertad y el individuo son irrelevantes o están proscritos.

La autoridad máxima y las autoridades locales o delegadas son indiscutibles y no prescriben. Uno decae en el cargo o en el estatus si es degradado justificadamente por su superior: con toda probabilidad por crímenes contra el orden inmutable de las cosas. Esa autoridad se ejerce sin contestación y está rodeada de toda suerte de edecanes y de clases de servicio. Las tareas a desempeñar son múltiples y hay una división del trabajo que fija la posición laboral, sí, pero también el estamento al que fatalmente pertenece el individuo, siempre uniformado y ahormado.

Digo lo anterior y pienso en ‘Un mundo feliz‘ (‘Brave New World’, 1932), de Aldous Huxley. La novela anticipa lo que será la tecnología reproductiva, el cultivo de humanos y la hipnopedia que, al combinarse, cambian por entero la sociedad. El mundo así descrito es una utopía, aunque su perfección tecnológica es asfixiante. Las guerras y las estrecheces han sido eliminadas, y todos los habitantes de ese mundo feliz son efectivamente felices.

Sin embargo, lo horroroso es que todo esto se haya obtenido o logrado después de eliminar muchas otras cosas propiamente humanas que nos hacen imperfectos: la familia y sus redes, la diversidad cultural y el pluralismo, el arte y la creación, el avance de la ciencia y su acomodo a la moral, la literatura y la imaginación, la religión y las creencias, la filosofía y, propiamente, el pensamiento.

Nos hemos habituado a que la distopía sea una fábula moral. Nos hemos acostumbrado a que sea una fantasía y, por tanto, una ficción que, suponemos, aquí no puede pasar o plasmarse o implantarse. Jamás viviremos –nos decimos– en una sociedad en que se llegue a ese extremo. Por supuesto, no vivimos en una sociedad de esa índole y las tendencias autoritarias que se desarrollan o que nos amenazan aún no han llegado a organizar una sociedad perfecta y esclava.

La perfección y la esclavitud (aparte de la alienación) son rasgos del género. Al fin y al cabo, la distopía se escribe como una hijuela de la utopía. Y la lección es previsible y ya enunciada: si enderezamos enteramente el fuste torcido de la Humanidad construiremos un infierno sublunar.

Etcétera.

Sin embargo, como bien dijera Max Weber en 1919, todo principio de reforma, todo cambio social necesita una motivación utópica, necesita estímulos o acicates basados en una fantasía que probablemente no se conseguirá, que probablemente no se alcanzará, pero que sirve de ideal normativo.

Max Weber diferenció en sus escritos de 1919 entre la ética del científico y la ética del político. Es archiconocida esta distinción. Al científico se le pide que se deje guiar por los principios, por la convicción. Uno no puede cambiar las reglas a su antojo: debe, por el contrario, disciplinarse, someterse, contenerse. La ciencia necesita eso: gente que se ciña a unos pasos que todos podrían seguir si quisieran reproducir las etapas de la investigación. Esos pasos o las audacias del investigador (pues en ocasiones se sale del guion y de ahí viene el descubrimiento) no pueden invalidar el punto de partida, el objeto: uno no puede renunciar de manera arbitraria o por conveniencia a lo que halla, le confirme o no. A esa manera de proceder, entre rigurosa y exigente, Weber la llamaba ‘ética de la convicción’. Es la de quien se atiene a los principios.

¿Se le pide al político que actúe igual? Por supuesto que no. Weber describió cuál era el tipo de político deseable: aquel que se ciñe a la ‘ética de la responsabilidad’. Tiene unos principios genéricos que le mueven e incluso que le guían en el día a día. Tiene unas convicciones por las que cree valioso batirse, pero no hace de ese ideal una condición sine qua non. ¿Quiere decir eso que el político weberiano es un chaquetero, un pancista, alguien dispuesto a sacrificar cualquier principio?

Por supuesto que no. Es, por el contrario, un tipo responsable en el sentido de que teniendo como fin último unos principios que cree moralmente dignos, unos principios que cree buenos, es capaz de demorar su consecución: es capaz de transigir en lo accidental y en lo negociable; es capaz de llegar a pactos para no agravar el estado del mundo. Quizá tenga utopías que cumplir o que alcanzar, pero por el bien de todos se aviene a sacrificar una parte de sus principios.

El político que dice guiarse por la convicción y solo por la convicción es un tipo temible. No espera la ruina ni la destrucción, pues se sabe guiado por un ideal que él juzga irreprochablemente moral y valioso y bueno. Digámoslo con Weber:

“La política estriba en una prolongada y ardua lucha contra tenaces resistencias para vencer, lo que requiere, simultáneamente, de pasión y mesura. Es del todo cierto, y así lo demuestra la Historia, que en este mundo no se arriba jamás a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible; pero para realizar esta tarea no sólo es indispensable ser un caudillo, sino también un héroe en todo el sentido estricto del término, incluso todos aquellos que no son héroes ni caudillos han de armarse desde ahora, de la fuerza de voluntad que les permita soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren mostrarse incapaces de realizar inclusive todo lo que aún es posible. Únicamente quien está seguro de no doblegarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado necio o demasiado abyecto para aquello que él está ofreciéndole; únicamente quien, ante todas estas adversidades, es capaz de oponer un ‘sin embargo’; únicamente un hombre constituido de esta manera podrá demostrar su ‘vocación para la política’”.

Pues eso.

No tenemos nada más que añadir…

- Juan Gabriel Vásquez y el arte de Feliza Bursztyn - 9 abril, 2025

- ¿Todos nos llamamos Samsa? Lectura y relectura de Kafka - 7 marzo, 2025

- ¿Para qué sirve el pasado? No hay historia sin público lector (y II) - 3 enero, 2025